Samantha Comizzoli: eine mutige Aktivistin aus Italien für Palästina

Liebe Leserinnen und Leser,

wie Sie bereits auf unserem Blog gesehen haben, haben wir

vor einigen Tagen die Rezension des Films von Simonetta Comizzoli „Israel, das

Geschwür“ unserer italienischen Kollegin Antonietta Chiodo veröffentlicht.

vor einigen Tagen die Rezension des Films von Simonetta Comizzoli „Israel, das

Geschwür“ unserer italienischen Kollegin Antonietta Chiodo veröffentlicht.

Wir freuen uns sehr, Ihnen das Interview mit der Aktivistin Simonetta

Comizzoli über Palästina, die palästinensische Tragödie und das israelische

Regime, auch in deutscher Übersetzung vorzustellen. Die Worte der Aktivistin

sind, wie sie sehen, sehr hart. Sie lebt den palästinensischen Alltag im

Westjordanland und leidet hoffnungslos mit den Palästinensern mit. Auf die

Fragen, was sie unseren Leserinnen und Lesern sagen möchte, antwortet mir

Samantha: „RETTET UNS!“. Sie spricht von der absoluten Priorität der

Gerechtigkeit. Daher am Ende die Aussage: Ich bin nicht für den Frieden…

sondern für die Gerechtigkeit. Frau Comizzoli hat durch ihr Leben im

Westjordanland die Hoffnung auf einen gerechten Frieden verloren…

Comizzoli über Palästina, die palästinensische Tragödie und das israelische

Regime, auch in deutscher Übersetzung vorzustellen. Die Worte der Aktivistin

sind, wie sie sehen, sehr hart. Sie lebt den palästinensischen Alltag im

Westjordanland und leidet hoffnungslos mit den Palästinensern mit. Auf die

Fragen, was sie unseren Leserinnen und Lesern sagen möchte, antwortet mir

Samantha: „RETTET UNS!“. Sie spricht von der absoluten Priorität der

Gerechtigkeit. Daher am Ende die Aussage: Ich bin nicht für den Frieden…

sondern für die Gerechtigkeit. Frau Comizzoli hat durch ihr Leben im

Westjordanland die Hoffnung auf einen gerechten Frieden verloren…

Danke!

Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.

Dr. phil. Milena

Rampoldi: Samantha, wie hast du deinen Weg nach Palästina gefunden? Wie hast du

angefangen, die palästinensische Tragödie wahrzunehmen und zu verstehen?

Rampoldi: Samantha, wie hast du deinen Weg nach Palästina gefunden? Wie hast du

angefangen, die palästinensische Tragödie wahrzunehmen und zu verstehen?

Samantha Comizzoli: Als Vittorio Arrigoni starb, habe ich

mich an das Thema Palästina herangewagt. Ich wusste schon von der israelischen

Besatzung, aber ich habe mich darüber gewundert, dass es zu dem Zeitpunkt noch

nicht diese große Reaktion gab, die ich mir eigentlich erwartet hatte. Kurz

darauf habe ich Paolo Barnard kontaktiert und eine Konferenz in Ravenna, wo ich

damals lebte, organisiert. Danach habe ich den Entschluss gefasst, nach

Palästina zu kommen. Die Tragödie zu verstehen, ist gar nicht so schwer: es

gibt die Unterdrücker, und es gibt die Unterdrückten.

mich an das Thema Palästina herangewagt. Ich wusste schon von der israelischen

Besatzung, aber ich habe mich darüber gewundert, dass es zu dem Zeitpunkt noch

nicht diese große Reaktion gab, die ich mir eigentlich erwartet hatte. Kurz

darauf habe ich Paolo Barnard kontaktiert und eine Konferenz in Ravenna, wo ich

damals lebte, organisiert. Danach habe ich den Entschluss gefasst, nach

Palästina zu kommen. Die Tragödie zu verstehen, ist gar nicht so schwer: es

gibt die Unterdrücker, und es gibt die Unterdrückten.

Dr. phil. Milena

Rampoldi: Welche waren die Menschen und die Bücher, die dir die Möglichkeit

geboten haben, die Bedeutung der Recherche und der „Entblößung“ der Wahrheit

über das israelische Regime zu verstehen?

Rampoldi: Welche waren die Menschen und die Bücher, die dir die Möglichkeit

geboten haben, die Bedeutung der Recherche und der „Entblößung“ der Wahrheit

über das israelische Regime zu verstehen?

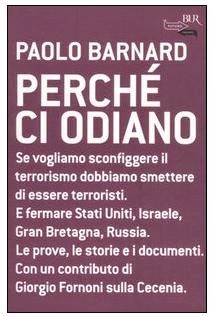

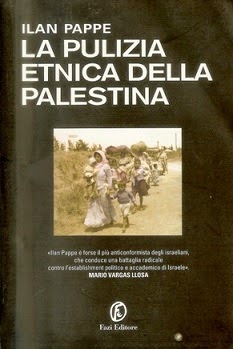

Samantha Comizzoli: Das Buch des italienischen Journalisten

Paolo Barnard „Perché ci odiano“ (Warum sie uns hassen) und das Werk des

israelischen Historikers Ilan Pappè „Die ethnische Säuberung Palästinas”.

Paolo Barnard „Perché ci odiano“ (Warum sie uns hassen) und das Werk des

israelischen Historikers Ilan Pappè „Die ethnische Säuberung Palästinas”.

Dr. phil. Milena

Rampoldi: Was kann man heute in einem Land ohne Hoffnung machen, um für die

Hoffnung und den Frieden zu arbeiten?

Rampoldi: Was kann man heute in einem Land ohne Hoffnung machen, um für die

Hoffnung und den Frieden zu arbeiten?

Samantha Comizzoli: Israel hat das Maß schon vollgemacht und

sämtliche Grenzen schon doppelt und dreifach überschritten. Aber ich halte das

nicht aus. Ich kann nicht einfach da stehen und nichts tun gegen diesen

Völkermord. Somit kämpfe ich hoffnungslos bis zum Ende. Ich fordere gar nicht

mehr, dieses Naziregime zu stoppen. Denn ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass

die privilegierten Völker und die westlichen Länder dies jemals tun werden.

Denn sie tun es nicht mal für die Rechte, die sie selbst betreffen.

sämtliche Grenzen schon doppelt und dreifach überschritten. Aber ich halte das

nicht aus. Ich kann nicht einfach da stehen und nichts tun gegen diesen

Völkermord. Somit kämpfe ich hoffnungslos bis zum Ende. Ich fordere gar nicht

mehr, dieses Naziregime zu stoppen. Denn ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass

die privilegierten Völker und die westlichen Länder dies jemals tun werden.

Denn sie tun es nicht mal für die Rechte, die sie selbst betreffen.

Dr. phil. Milena

Rampoldi: Welche ist die wichtigste Botschaft dieses Dokumentarfilms?

Rampoldi: Welche ist die wichtigste Botschaft dieses Dokumentarfilms?

Samantha Comizzoli: Der psychische Schaden und das Streben

nach Befreiung vom Leid.

nach Befreiung vom Leid.

Dr. phil. Milena

Rampoldi: Was möchtest du den Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. im

deutschsprachigen Raum denn sagen?

Rampoldi: Was möchtest du den Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. im

deutschsprachigen Raum denn sagen?

Samantha Comizzoli: Rettet uns!!

Dr. phil. Milena

Rampoldi: Wie kann man zwischen Antisemitismus und Antizionismus unterscheiden,

um sich heute für die Menschenrechte in Palästina einzusetzen?

Rampoldi: Wie kann man zwischen Antisemitismus und Antizionismus unterscheiden,

um sich heute für die Menschenrechte in Palästina einzusetzen?

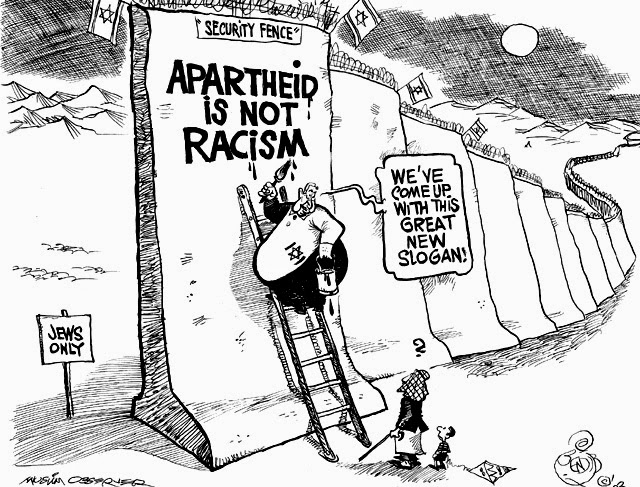

Samantha Comizzoli: Das palästinensische Volk ist semitisch

wie das jüdische. Der Zionismus wurde von laizistischen Sozialisten mit

Finanzierungen aus Russland gegründet. Er hat nichts mit der Religion zu tun.

Aber jenseits der historischen Rekonstruktion und der objektiven Wirklichkeit,

ist es sehr einfach, nicht in die von den Zionisten erfundene Falle des Antisemitismus

zu tappen. Für mich gilt nämlich: „Mitleid ist nicht selektiv. Denn wer Mitleid

verspürt, der hat Mitleid für alle, ohne Unterschied“.

wie das jüdische. Der Zionismus wurde von laizistischen Sozialisten mit

Finanzierungen aus Russland gegründet. Er hat nichts mit der Religion zu tun.

Aber jenseits der historischen Rekonstruktion und der objektiven Wirklichkeit,

ist es sehr einfach, nicht in die von den Zionisten erfundene Falle des Antisemitismus

zu tappen. Für mich gilt nämlich: „Mitleid ist nicht selektiv. Denn wer Mitleid

verspürt, der hat Mitleid für alle, ohne Unterschied“.

Dr. phil. Milena

Rampoldi: Bitte erzähle uns einen Tag einer palästinensischen Familie im

Westjordanland.

Rampoldi: Bitte erzähle uns einen Tag einer palästinensischen Familie im

Westjordanland.

Samantha Comizzoli: Der Tagesablauf einer palästinensischen

Familie variiert je nach dem Getto, zu dem die Familie gehört. Hier gibt es

keine Aufteilung nach politischen Parteien, sondern nach Dörfern,

Flüchtlingslagern, Städten; dann gibt es auch eine Aufteilung innerhalb der

Familien (da die Gesellschaft patriarchalisch aufgebaut ist). In diesen

Aufteilungen variiert der soziale Status auch sehr stark.

Familie variiert je nach dem Getto, zu dem die Familie gehört. Hier gibt es

keine Aufteilung nach politischen Parteien, sondern nach Dörfern,

Flüchtlingslagern, Städten; dann gibt es auch eine Aufteilung innerhalb der

Familien (da die Gesellschaft patriarchalisch aufgebaut ist). In diesen

Aufteilungen variiert der soziale Status auch sehr stark.

Im Allgemeinen sind die arbeitslosen Menschen im Bereich der

palästinensischen Behörde arm. Dies bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die

im Bereich der palästinensischen Behörde einen Job haben, nicht unter der

israelischen Besatzung leben. Denn auch sie müssen durch die Checkpoints.. mit

dem Unterschied, dass sie aber durchgelassen werden… die anderen, die in den

Flüchtlingslagern leben, kommen hingegen gar nicht durch. Man schießt auch auf

sie, ohne Fragen zu stellen. Diese letzteren machen aber die Mehrheit der

palästinensischen Bevölkerung aus. Der Tag für die Berufstätigen beginnt hier

sehr früh (so gegen 5 Uhr früh), denn um die nahen Städte zu erreichen, braucht

man Stunden über furchtbare Straßen, die sich durch die Hügel schlängeln, da

die Hauptstraße von Israel besetzt wurde, und es auf den schlechten Straßen so

viele Checkpoints gibt, die man überqueren muss. Die Ehemänner arbeiten den

ganzen Tag. Die Frauen bleiben zu Hause, erledigen die Hausarbeit und kümmern

sich um die Betreuung der Kinder. Gegen Sonnenuntergang ist der Tag zu Ende.

Man geht nicht aus dem Haus, weil es gefährlich ist. Es sind Soldaten und

israelische Siedler herum. Dann kommt die Nacht … und die Soldaten brechen

die Türen auf und dringen in die Häuser ein. Manchmal dringen sie ein,

zerstören alles, stehlen Geld und gehen dann wieder. In anderen Fällen

entführen sie Menschen. Anders ist wiederum die Situation derer, die in den

48-Gebieten arbeiten (die mit der Nakba von Israel besetzt wurden). Diese

Menschen gelangen so gegen 3 Uhr früh an den Checkpoint, um den Zugang zum

gestohlenen Land zu erhalten. Sie stehen Stunden lang Schlange, so ungefähr bis

6 Uhr morgens. Sie verbringen dort den Tag. Und wenn es dann 16 Uhr ist, kehren

sie auf diese Seite der Mauer zurück. Sie brauchen einige Stunden, um nach

Hause zu kommen, essen und schlafen einige wenige Stunden. All dies tun sie, um

genug Geld zu haben, um zu leben und ihre Familie ernähren zu können. Wer all

dies durchmacht, hat eine Genehmigung der israelischen Regierung, um in den

48-Gebieten zu arbeiten. Wenn sein Sohn beispielsweise verhaftet wird, wird ihm

die Genehmigung entzogen. Es gibt offiziell 200.000 Palästinenser, die in den

48-Gebieten arbeiten. Viermal so hoch die die Zahl der Palästinenser ohne Arbeitsgenehmigung,

die über die Mauer der Apartheid springen. Die Frauen haben ein Nicht-Leben,

das sie in den Häusern verbringen, in denen sie „warten“ und sich davor

fürchten, eine Nachricht zu erhalten, dass der eigene Sohn oder der eigene

Ehemann erschossen wurden. Die Familien, die für die palästinensische Behörde

arbeiten, haben wiederum ein völlig anderes Leben: der Großteil von ihnen

arbeitet in Ramallah. Den Transport dorthin übernimmt der Arbeitgeber. Sie sind

auch ein wenig freier und können Palästina verlassen, um nach Jordanien,

Ägypten, Saudi Arabien, usw. zu fahren. Ihre Kinder studieren normalerweise

einige Jahre im Ausland und arbeiten dann beispielsweise bei der

palästinensischen Polizei.

palästinensischen Behörde arm. Dies bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die

im Bereich der palästinensischen Behörde einen Job haben, nicht unter der

israelischen Besatzung leben. Denn auch sie müssen durch die Checkpoints.. mit

dem Unterschied, dass sie aber durchgelassen werden… die anderen, die in den

Flüchtlingslagern leben, kommen hingegen gar nicht durch. Man schießt auch auf

sie, ohne Fragen zu stellen. Diese letzteren machen aber die Mehrheit der

palästinensischen Bevölkerung aus. Der Tag für die Berufstätigen beginnt hier

sehr früh (so gegen 5 Uhr früh), denn um die nahen Städte zu erreichen, braucht

man Stunden über furchtbare Straßen, die sich durch die Hügel schlängeln, da

die Hauptstraße von Israel besetzt wurde, und es auf den schlechten Straßen so

viele Checkpoints gibt, die man überqueren muss. Die Ehemänner arbeiten den

ganzen Tag. Die Frauen bleiben zu Hause, erledigen die Hausarbeit und kümmern

sich um die Betreuung der Kinder. Gegen Sonnenuntergang ist der Tag zu Ende.

Man geht nicht aus dem Haus, weil es gefährlich ist. Es sind Soldaten und

israelische Siedler herum. Dann kommt die Nacht … und die Soldaten brechen

die Türen auf und dringen in die Häuser ein. Manchmal dringen sie ein,

zerstören alles, stehlen Geld und gehen dann wieder. In anderen Fällen

entführen sie Menschen. Anders ist wiederum die Situation derer, die in den

48-Gebieten arbeiten (die mit der Nakba von Israel besetzt wurden). Diese

Menschen gelangen so gegen 3 Uhr früh an den Checkpoint, um den Zugang zum

gestohlenen Land zu erhalten. Sie stehen Stunden lang Schlange, so ungefähr bis

6 Uhr morgens. Sie verbringen dort den Tag. Und wenn es dann 16 Uhr ist, kehren

sie auf diese Seite der Mauer zurück. Sie brauchen einige Stunden, um nach

Hause zu kommen, essen und schlafen einige wenige Stunden. All dies tun sie, um

genug Geld zu haben, um zu leben und ihre Familie ernähren zu können. Wer all

dies durchmacht, hat eine Genehmigung der israelischen Regierung, um in den

48-Gebieten zu arbeiten. Wenn sein Sohn beispielsweise verhaftet wird, wird ihm

die Genehmigung entzogen. Es gibt offiziell 200.000 Palästinenser, die in den

48-Gebieten arbeiten. Viermal so hoch die die Zahl der Palästinenser ohne Arbeitsgenehmigung,

die über die Mauer der Apartheid springen. Die Frauen haben ein Nicht-Leben,

das sie in den Häusern verbringen, in denen sie „warten“ und sich davor

fürchten, eine Nachricht zu erhalten, dass der eigene Sohn oder der eigene

Ehemann erschossen wurden. Die Familien, die für die palästinensische Behörde

arbeiten, haben wiederum ein völlig anderes Leben: der Großteil von ihnen

arbeitet in Ramallah. Den Transport dorthin übernimmt der Arbeitgeber. Sie sind

auch ein wenig freier und können Palästina verlassen, um nach Jordanien,

Ägypten, Saudi Arabien, usw. zu fahren. Ihre Kinder studieren normalerweise

einige Jahre im Ausland und arbeiten dann beispielsweise bei der

palästinensischen Polizei.

Ich bin nicht für den Frieden, ich bin für die Gerechtigkeit.