Mentre che ‘l vento, come fa, ci tace Scienze sociali, lavoro accademico e scrittura durante la pandemia

|

| Carla Panico 31/05/2020 |

Nel 1949, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, il filosofo tedesco Theodor Adorno scriveva la celebre frase:

La critica della cultura si trova dinanzi all’ultimo stadio della dialettica di cultura e barbarie. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro e ciò avvelena anche la consapevolezza del perché è diventato impossibile scrivere oggi poesie.

Potrebbe essere corretto dire che i successivi cinquant’anni del pensiero europeo si siano ampiamente dedicati a discutere – e smentire – questa famosa affermazione del filosofo tedesco, tanto che lo stesso Adorno, una ventina d’anni dopo, correggeva il tiro, affermando, nel 1966, che “forse è sbagliato aver detto che dopo Auschwitz non si può più scrivere poesie”.

Nonostante la distanza teorica e politica che mi ha allontanata, nel corso della mia formazione, dal filosofo di Francoforte, mi ritrovo oggi a riprendere in mano questa affermazione, o, meglio, il dibattito che ne è scaturito, come indizio di una grande questione epistemologica, ovvero la relazione tra scrittura e senso della catastrofe.

Mi trovo seduta davanti al computer a dover scrivere un articolo per una rivista scientifica; allo stesso tempo, sono immersa nella più globale e pervasiva delle esperienze che la contemporaneità ci abbia offerto: siamo al secondo mese di quarantena causato dalla diffusione del Covid-19 e io – per puro caso e dopo qualche anno di nomadismo accademico all’estero – mi trovo in Italia, ovvero il Paese che, dopo la Cina, si è trasformato nel secondo epicentro della pandemia.

L’esperienza della malattia, dell’isolamento, della paura, del controllo sociale che questa vicenda ci sta portando a vivere invade totalmente la nostra presenza al mondo, ci priva della prospettiva di un “fuori”, emotivo e mentale, mette in crisi la distanza tra noi stessi e le nostre stesse emozioni e pensieri. Da settimane non riesco a scrivere nulla.

Da qui sorge, provocatoria e al tempo stesso materialissima, la domanda: è possibile scrivere un paper al tempo del Coronavirus?

Sono una storica contemporaneista, faccio ricerca nell’ambito delle Scienze Sociali e utilizzo metodologie femministe: cioè, mi occupo principalmente delle emozioni che muovono il mondo intorno a me – a cavallo tra quello digitale ed analogico -, di come esse (ri)definiscano la distanza e l’appartenenza tra esseri umani in movimento; sono convinta che parte integrante del processo di “scrivere le culture” sia anche l’atto fondamentale di situare se stesse, la propria storia, il proprio lugar de fala [luogo da dove si parla].

Date queste condizioni di partenza, vivo il dissidio dell’impossibilità di astrarre il mio lavoro accademico dalla condizione sociale che mi circonda e in cui sono immersa: se, in generale, questa condizione apre un dibattito metodologico che attraversa per intero le scienze sociali, sulla relazione tra l’osservatore e l’oggetto di studio, nella situazione di eccezionalità di questo specifico momento storico, tale condizione produce un uragano epistemologico a tratti paralizzante.

Se Adorno aveva rettificato, nel ’66, appellandosi alla legittimità della poesia come metodo di espressione del dolore, equiparabile al grido del torturato – e quindi potenzialmente disarticolato, spontaneo, catartico – le scienze sociali – nel momento in cui le loro stesse categorie sono completamente messe in crisi dall’evento – vengono meno al loro compito primario: ci appaiono sperimentare solo l’afasia, il silenzio prodotto dall’illeggibilità del mondo, dall’impossibilità di dirlo.

Così come è difficile o impossibile, per il momento, raccogliere e diffondere i dati medici – big data – affidabili sul Corona virus, poiché la presenza stessa di questo elemento così dirompente e la sua diffusione su una scala senza precedenti “inquinano” il sistema di riferimento in cui si applica la raccolta dei dati, allo stesso modo la pervasività dell’esperienza della pandemia “inquina” i dati sociali su cui ci basiamo: in altre parole, “falsa” completamente la percezione e la diramazione delle emozioni umane, delle relazioni, delle priorità politiche e sociali.

Al di là delle – molto discutibili – metafore belliche diffuse dai media sulla lotta al Covid19, il motivo per cui oggi mi sembra riaprirsi il dibatto di adorniana memoria è proprio la coscienza di trovarsi, nuovamente e per la prima volta in questo secolo, a porsi la domanda sulla legittimità in sé dello scrivere del mondo: non sappiamo scrivere sul Coronavirus e al tempo stesso non possiamo scrivere di altro senza il Coronavirus. È forse il momento di pensare al silenzio come pratica più legittima delle scienze sociali, dato che difficilmente si può attribuire ad esse un ruolo catartico rispetto alla società? È un atto di cura, nel senso femminista del termine, abbracciare la nostra vulnerabilità che, in questo caso, si manifesta anche nell’impossibilità di dire e di scrivere? (Interessante notare, a questo proposito, quanto riportato da questo articolo, secondo cui dall’inizio della pandemia le submissions di articoli accademici da parte di ricercatrici donne sono drasticamente calate, mentre quelle di autori maschi sono in aumento del 50%).

Oggi, mentre mi ritrovo a riprendere in mano le fila di tante riflessioni che ho portato avanti negli ultimi anni di studio, ricerca e pratica femminista – riflessioni che parlano di affetti a distanza, di reti di supporto digitali e materiali, di rivoluzioni fallite e migrazioni – lo faccio con la consapevolezza che non posso che rileggere tutto alla luce del presente incerto in cui mi trovo immersa, ammettendo che mi costa più che mai esercitare questo sguardo sul presente che mi ero abituata a considerare la mia pratica quotidiana di vita. Dobbiamo esercitare il diritto a rimanere in silenzio, quando il mondo sembra sopraffarci con il suo eccesso di informazioni – e forse, un giorno, questa ammissione di non-parlabilità del mondo ci aiuterà a rileggere gli eventi di questi mesi confusi con maggiore lucidità teorica e affettiva; oppure, abbiamo il diritto di vivere la nostra pratica di scrivere non come un meccanismo che riuscirà a rimettere in ordine il mondo mentre viene messo in parole – cosa che siamo abituati a pensare, troppo spesso, da scienziatx sociali – né come la catarsi – esplosiva e inarticolata – che, secondo Adorno, era la funzione unica che restituiva legittimità alla poesia dopo Auschwitz, che la salvava dall’essere un “atto barbarico” contro la cultura.

Vorrei, invece, che oggi potessimo scrivere ammettendo e abbracciando la parziale non necessarietà delle nostre analisi, così come gli errori di lettura e che di volta in volta tutte – tuttx – stiamo commettendo, davanti a questo presente confuso.

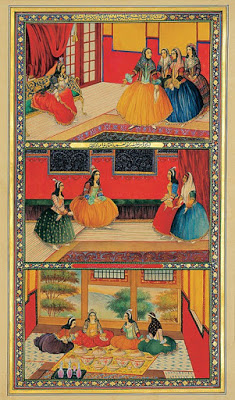

Vorrei che ci sentissimo in diritto di rimanere in silenzio oppure – per chi se la sente o quando ci tocca – di scrivere “barbaramente”; scrivere, semplicemente, per lo stesso atto barbarico per cui Sherazade raccontava: per far trascorrere un altro giorno e un’altra notte, e allontanare di un po’ la morte, ingannandola – o consolandola – con le parole.