Eugénie Mérieau: “Non c’è un confine rigido tra democrazia e dittatura”

|

| Pablo Maillé 08/03/2020 |

Intervista a Eugénie Mérieau, autrice di La dictature, une antithèse de la démocratie? (La dittatura, un’antitesi della democrazia?), un’opera affascinante che decostruisce idee preconcette sui regimi autoritari.

Tradotto da Alba Canelli

A fine gennaio, su un aereo di ritorno da Israele, Emmanuel Macron ha denunciato “i discorsi politici straordinariamente colpevoli” che affermano che la Francia è diventata una dittatura e che, secondo lui, giustificano la violenza politica e sociale. “si è installata nella nostra società l’idea che non saremmo più in una democrazia”, disse allora. “Ma andate in una dittatura! Una dittatura è un regime in cui una persona o un clan decide le leggi. Una dittatura è un regime in cui non si cambia leader, mai. Se questa è la Francia, provate la dittatura e vedrete!”

Cosa rivela questa affermazione? I regimi autoritari esercitano il potere senza il consenso del popolo? E quale realtà politica copre veramente il termine “democrazia” in Occidente? La politologa e giurista Eugénie Mérieau, ricercatrice presso il Centre for Asian Legal Studies dell’Università Nazionale di Singapore, ha pubblicato La dictature, une antithèse de la démocratie (edizioni Le cavalier bleu) alla fine del 2019. Un’opera sotto forma di decostruzione di 20 idee preconcette sui regimi autoritari, che risponde con sfumature e chiarezza a tutte queste domande. Intervista.

Usbek & Rica: il recente discorso di Emmanuel Macron è simile al punto di partenza del vostro libro, ovvero dichiarazioni come “Andate a vivere in Corea del Nord se trovate la Francia liberticida!” Cosa pensa che riveli la persistenza di questo tipo di discorso?

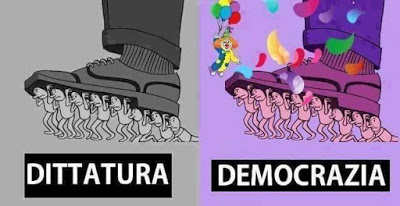

Eugénie Mérieau: Le osservazioni di Emmanuel Macron rivelano un discorso dominante volto a legittimare l’ordine esistente di una democrazia imperfetta che dovrebbe essere soddisfatta con il pretesto che c’è “peggio altrove”. “La democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora.” (cit. Winston Churchill, NdT.): al di là della debolezza dell’argomento, è un ragionamento sillogico in tre fasi, estremamente banale e soprattutto tautologico, che si svolge così : la dittatura è un inferno, la dittatura è l’antitesi della democrazia, quindi la democrazia è una specie di paradiso.

L’obiettivo del mio libro è proprio quello di rivelare, attraverso uno studio empirico, la falsità delle premesse del sillogismo – perché il lettore tragga la conclusione che troverà più rilevante riguardo allo stato della democrazia in Francia. L’irriducibile antinomia delle dittature e delle democrazie si basa su una costruzione binaria semplicistica: elezioni/no elezioni, legge/arbitrario, violenza/legittimità. I regimi autoritari tengono le elezioni, cercano di minimizzare la violenza e di aumentare la loro legittimità, e si affidano alla legge per governare, proprio come fanno le democrazie.

Inoltre, mettere a tacere ogni critica alla democrazia invocando l’inferno della dittatura è un processo reso ancora più discutibile nel contesto attuale. Contiene una grande quantità di violenza contro tutte le vittime della repressione della polizia, in particolare contro coloro che sono stupite dal movimento sociale. Peggio ancora, la sua modalità riduttiva e totalizzante mira a soffocare ogni critica, ad annientare ogni immaginazione e a bloccare il pensiero nel discorso di “There Is No Alternative” [ “non c’è alternativa” secondo la famosa dichiarazione dell’ex dirigente britannica Margaret Thatcher].

In realtà, la dittatura non si riferisce a una categoria di analisi che si potrebbe definire aristotelica, per criteri necessari e sufficienti, che corrisponderebbe alla negazione dell’ideale democratico: assenza di elezioni, impossibilità di un cambio di leader… Caratteristiche che, peraltro, hanno solo una base empirica molto tenue nel XXI secolo. Come il termine “populismo”, il termine “dittatura” si riferisce più a un discorso politico che denuncia una pratica di potere illegittima. E l’illegittimità è una valutazione contestuale, situata storicamente e socialmente in relazione all’esperienza di una data società.

Dal 2015 al 2017, durante i due anni di stato di emergenza, lo Stato francese ha effettuato 4.500 perquisizioni amministrative e 750 arresti domiciliari, per non parlare del divieto amministrativo di manifestare per il clima alla COP21; dal 2018 al 2020, durante il movimento dei gilet gialli, il governo ha presieduto 25 accecamenti (di un occhio, N.d.T.), 10.000 arresti di polizia e 400 condanne a pene detentive. Questo solo per sottolineare la recente battuta d’arresto sui diritti umani, come “notato con profonda preoccupazione” dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. In Francia si è verificato un deterioramento della qualità della democrazia, come registrato dagli indicatori V-Dem che misurano l’evoluzione nel tempo dei regimi politici nel mondo.

Lei spiega che stiamo assistendo a un doppio movimento di “liberalizzazione dei regimi autoritari” e di “de-democratizzazione delle democrazie liberali”. Quali sarebbero i simboli recenti di questo doppio movimento?

L’ovvio punto d’incontro tra dittatura e democrazia è lo stato d’emergenza, o legge marziale, per il suo lato militare. Ma alla fine è la stessa cosa. Nelle dittature come nelle democrazie, la violenza contro le popolazioni civili si svolge in applicazione degli strumenti giuridici dello stato di emergenza: arresti e detenzioni preventive, sorveglianza delle popolazioni, perquisizioni amministrative, divieti amministrativi di riunioni e manifestazioni, restrizioni alla libertà di movimento.

Lo stato di emergenza è questo stato di transizione, questa “camera d’equilibrio” che trasforma una democrazia in una dittatura. Durante la Repubblica Romana, la parola dittatura veniva usata per indicare lo stato di emergenza, limitato a sei mesi, ed è stata la dittatura di Giulio Cesare, durata dieci anni e poi a vita, a mettere in agonia la Repubblica, dando vita all’Impero nel 27 a.C..

Quello che lo stato di emergenza ci fa capire è che non c’è un confine rigido tra democrazia e dittatura, ma una grande fluidità. Lo stato di emergenza, in virtù della sua presenza negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati del mondo – democrazia come dittatura – è una minaccia permanente. Perché è infatti alla base stessa dello Stato – è la ragione di stato – e il presupposto per l’esistenza di qualsiasi costituzione. Ricordate la legge marziale, una delle prime leggi votate dall’Assemblea Costituente durante la Rivoluzione Francese, promulgata già nell’ottobre 1789, e utilizzata per sparare ai manifestanti del Campo di Marte nel 1791 ancor prima della promulgazione della prima Costituzione francese.

Tra i segni distintivi della dittatura, il colpo di stato figura in primo piano. Occorre ricordare che quest’ultimo è stato prima di tutto una “proclamazione della legge marziale”, in applicazione della legge di eccezione esistente? Allo stesso modo, la violenta repressione delle manifestazioni, il cui emblema oggi sembra essere, per ovvie ragioni geopolitiche, l’invio di carri armati sulla piazza Tiannanmen, è avvenuta anche nel contesto della proclamazione dello stato di emergenza.

Va detto che c’è in realtà una parentela tra Stati democratici e Stati autoritari per quanto riguarda le forme di esercizio del potere: casi di legittimazione e casi di repressione, che assumono forme diverse ma correlate. Oggi la maggioranza dei regimi autoritari organizza elezioni, che vengono “truccate” solo se per “truccare” si intende “ottimizzare” a monte delle regole del gioco elettorale: condizioni di eleggibilità dei candidati, confini delle circoscrizioni, scelta del sistema di voto, legge sulle fake news, regolamentazione dei media indipendenti, ricatto al caos, alla guerra civile o al crollo economico in caso di “scelta sbagliata” da parte degli elettori… È così che il People Action’s Party è stato regolarmente rieletto a Singapore ogni cinque anni dal 1965. Le democrazie non procedono fondamentalmente in modo diverso.

Lei spiega nel suo libro che la distinzione molto chiara che spesso si tende a creare tra democrazia e dittatura risponde a un certo “conforto intellettuale”, ma anche a un paradigma storico secondo il quale l’Occidente sarebbe stato naturalmente democratico e l’Oriente naturalmente “da democratizzare”. Con quali meccanismi questo “racconto morale”, per usare la sua espressione, continua a funzionare?

Sì, è un racconto morale che mira a legittimare il dominio dell’Occidente sul resto del mondo sostenendo la sua superiorità civilizzatrice, il cui ultimo emblema è la democrazia. La logica alla base di questo discorso è quella dell’identità: una distinzione tra un “noi” democratico e un “Altro” dittatoriale che gioca la supremazia morale dell’uomo bianco sul resto del mondo. E anche le democrazie prospere e consolidate, se sono orientali, non sono accettate per giocare nello stesso campo delle democrazie. Una recente dimostrazione di ciò è stata il trattamento di Carlos Ghosn, che si sottrae alla giustizia giapponese, che egli ripudia in quanto regime autoritario – e questo senza suscitare qui grande indignazione.

In questo “racconto morale” si tratta di ridurre l’immaginazione politica a una lotta simbolica tra Democrazia e Dittatura, tra Bene e Male, tra un Occidente moderno e progressista e un Oriente barbaro e arcaico. A questo proposito, se la Corea del Nord non esistesse, dovrebbe essere inventata. Questa grande narrazione ha una storia molto lunga: possiamo tornare ai greci, che usavano la parola democrazia per distinguersi dai cosiddetti “barbari” persiani.

L’Europa ha costruito la sua identità concedendosi il monopolio del patrimonio greco, affermando così il principio di una civiltà occidentale superiore. Trasponendo l’antica concezione greca del mondo, l’Occidente moderno è stato poi definito in contrapposizione a un Oriente barbaro. Nel secolo dei Lumi, Montesquieu teorizzava il “dispotismo dell’Oriente” che si opponeva all’assolutismo europeo. La modernità occidentale, articolata dal regno della ragione, della scienza e del diritto, si oppone poi a ciò che percepisce come superstizione, oscurantismo e dispotismo orientale, la sua perfetta negazione.

Friedrich Hegel, all’inizio dell’Ottocento, ha stabilito il principio di un carattere cumulativo e direzionale della storia: un movimento da Oriente a Occidente, dal dispotismo alla libertà, la cui realizzazione doveva rappresentare la fine della storia. Nella seconda metà del secolo, quando il darwinismo era molto in voga, le nozioni di primitivo e di civilizzato divennero vere e proprie categorie scientifiche. L’Europa ha intrapreso una “missione civilizzatrice” volta a portare “modernità” ai popoli “lasciati indietro”: si trattava di colonizzazione.

Il XX secolo, il secolo del totalitarismo, è soggetto alla stessa interpretazione morale. Secondo il racconto dominante della caduta di Hitler, Stalin o Mussolini, è la democrazia liberale che ha sconfitto le forze oscure del totalitarismo. Ma si tende a trascurare il fatto che è stato proprio un totalitarismo, l’Unione Sovietica, a spazzare via l’altro – la Germania nazista. Si preferisce immaginare che il nazismo, il fascismo e il comunismo siano caduti perché il bene trionfa sempre sul male. Con la fine della guerra fredda, la missione civilizzatrice dell’Europa e degli Stati Uniti si sta spostando: si tratta ora di esportare la democrazia nel mondo – portando “modernità politica” a società non più “primitive” ma “in via di sviluppo”.

Da allora, c’è stata la tendenza a dividere il mondo in democrazie liberali, occidentali e moderne da un lato, e dittature non occidentali, tradizionali e persino arcaiche dall’altro. Il destino naturale di quest’ultime sarebbe quello di “mettersi al passo con la storia” e di abbracciare finalmente la democrazia liberale, vista come norma e aspirazione universale. Il discorso è interiorizzato e i leader delle cosiddette democrazie liberali spesso ci credono sinceramente: è il caso di Nicolas Sarkozy quando a Dakar ha dichiarato che “l’Africa non è entrata nella storia”.

Insistere sulla natura “autoritaria” o “dittatoriale” di un regime esistente ci permette anche spesso di non parlare della popolazione governata da quello stesso regime. Penso in particolare al caso della Corea del Nord, dove l’attenzione dei media internazionali per la personalità e i missili nucleari di Kim Jong-un spesso mette in ombra il destino degli stessi nordcoreani.

Esattamente. Questo discorso non è motivato da considerazioni idealistiche, ma da logiche di potere realistiche e drappeggiate in un discorso morale. Soprattutto, la caratterizzazione autoritaria di un regime è strumentalizzata dalle democrazie per liberarsi dai vincoli del diritto internazionale, invocando discorsi relativi alla “guerra giusta”. Le dittature così demonizzate dalle democrazie si trovano vittime di sanzioni economiche o di invasioni senza un mandato ONU imposto dalle democrazie, come in Iraq nel 2003, o in Libia nel 2011, per esempio.

Quando una giornalista ha chiesto a Madeleine Albright, futura segretaria di Stato sotto Bill Clinton, se la “morte dei 500mila bambini iracheni” sotto le sanzioni ne valeva “la pena”, ha risposto senza esitazione “sì, ne valeva la pena”, di sacrificare la popolazione civile per “punire Saddam Hussein”. Che logica! Le sanzioni economiche, le esclusioni, le guerre, anche quelle “preventive”, sono tutte atti di violenza perpetrati contro i cosiddetti regimi dittatoriali per il fatto stesso della loro designazione come dittature: e sono in definitiva le persone che soffrono, gravate da un doppio fardello.

L’ossessione di Kim Jong-un per le armi nucleari si riferisce anche al fatto che le relazioni internazionali nel XXI secolo sono ancora viste in termini di rapporti di potere misurati in base alla forza di attacco militare. Questa inerzia dell’immaginazione si spiega con la prevalenza dei valori maschilisti che definiscono la politica estera usamericana, di cui le armi nucleari, come referente fallico, rappresentano la quintessenza. Il lavoro della ricercatrice Carol Cohn, tra gli altri, lo dimostra.

Lei scrive che la teoria della democratizzazione attraverso la modernizzazione è stata recentemente “rinnovata dallo sviluppo di Internet e dei social network”, che è di fatto un trompe l’oeil. Pensa che non ci sia un “potenziale” democratico negli strumenti digitali? I movimenti dei gilet gialli in Francia o il movimento a favore della democrazia a Hong Kong non traggono gran parte della loro forza dal loro attivismo online, soprattutto sulle reti sociali?

In effetti, il potenziale democratico delle tecnologie delle telecomunicazioni è stato costantemente sottolineato, sia che si tratti del ruolo del fax nelle mobilitazioni di Piazza Tiannanmen, dei telefoni cellulari durante la primavera asiatica degli anni ’90, sia di Internet e dei social network durante la primavera araba. Le tecnologie delle telecomunicazioni sono più difficili da monopolizzare rispetto ad altre tecnologie, tradizionalmente utilizzate dallo Stato, come le statistiche o le armi nucleari, ad esempio. In questo senso, hanno certamente un potenziale di emancipazione.

Tuttavia, ogni tecnologia ha potenzialità diverse a seconda dell’uso che ne viene fatto, del contenuto che viene dato e degli attori che se ne appropriano. Lo Stato, come primo utilizzatore della tecnologia, mobilita, per il suo obiettivo di controllo sociale, la tecnologia del diritto, a volte per emancipare, a volte per opprimere. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 afferma che “[la legge] deve essere uguale per tutti, sia che protegga o punisca”. A questo proposito, la scuola di studi giuridici critici, che postula l’indeterminatezza fondamentale dello Stato di diritto, afferma che il suo significato e il suo uso malleabile devono essere il tema delle lotte politiche. In realtà, la questione tecnologica è una questione pratica: come appropriarsi della tecnologia e utilizzare il suo potenziale di emancipazione contro il suo potenziale oppressivo?

Si pensava che il progresso, assimilato all’occidentalizzazione, avrebbe portato a una convergenza democratica mondiale che avrebbe fondato la pace perpetua: questo è in generale uno dei pilastri del progetto moderno. Ma la realtà è più complessa, e la storia dimostra la grande ambivalenza del progresso tecnologico. Alla visione utopica del progresso come catalizzatore della democrazia corrisponde la visione distopica del progresso tecnologico che trasforma la dittatura in un mostro ancora più potente, con un controllo sempre più totale. Questo è il punto di forza di 1984, il romanzo di George Orwell.

Alla fine del libro, lei sostiene la necessità di “pensare alla possibilità di un sostegno popolare alla dittatura”: “La dittatura risponde certamente a un bisogno di autorità”, scrive. Non è proprio per “naturalizzare” il desiderio delle popolazioni interessate, che approverebbero i regimi autoritari a causa di un “desiderio” ontologico presente in essi (e per estensione, negli esseri umani in generale)?

Lungi da me parlare di una natura umana con un intrinseco bisogno di autorità. Al contrario, il mio scopo è quello di denunciare l’invisibilità delle persone che vivono in regimi autoritari screditando il loro voto. Che si dica che hanno subito il “lavaggio del cervello”, o che “le elezioni sono truccate”, questo equivale a dire che gli elettori dei regimi autoritari non devono essere ascoltati o presi sul serio solo perché il vincitore dichiarato è un militare o un autocrate.

In molti paesi, tuttavia, i militari godono in realtà del sostegno di una parte dell’elettorato, come in Thailandia, ad esempio, e in molti altri designati come regimi autoritari, i leader sono eletti meglio dei leader delle democrazie in termini di percentuale di voti espressi – come Vladimir Putin in Russia. È essenziale studiare il motivo per cui questi uomini sono sostenuti da una parte significativa della popolazione, piuttosto che ignorare la questione.

Oggi, la dimensione razionale dell’elettore di un “dittatore” è spesso minimizzata in relazione alle sue emozioni, alle sue passioni: l’elettore è visto come una vittima passiva della demagogia di un autocrate che gioca con le sue paure primitive. Adottare questa lettura è, a mio avviso, problematico. Gli studi elettorali classici si applicano ai regimi autoritari che tengono le elezioni, che è la stragrande maggioranza dei regimi autoritari. Allo stesso modo, lo studio della dimensione razionale dei governanti autoritari è spesso trascurato a favore di studi psicologici del loro narcisismo o della loro follia paranoica. L’utilità di questi approcci per comprendere il fenomeno autoritario è, a mio avviso, piuttosto debole.

Fortunatamente è stato fatto molto lavoro, soprattutto negli Stati Uniti, per rinnovare la disciplina e colmare questa lacuna. Penso in particolare al lavoro di Ronald Wintrobe, che applica gli strumenti della teoria della scelta razionale agli elettori e ai funzionari eletti nei regimi autoritari.

Bisogna riconoscere che non è raro che le persone facciano una scelta consapevole, votando, sia nei regimi democratici che in quelli autoritari, di scegliere l’ordine, la stabilità e l’autorità – valori più rassicuranti del disordine, dell’instabilità o della mancanza di autorità. L’autorità è un certo “potere di agire”, sia sulla scena internazionale che di fronte a crisi economiche, ambientali o di altro tipo. In questo senso, è rassicurante. Dobbiamo prima accettare questo fatto, poi analizzarne le componenti, e poi fornire risposte adeguate.