In Demokratien ist Gottes Wort verhandelbar

Von Jürgmeier, Infosperber, 29. Juni 2018. «Im Namen

Gottes des Allmächtigen!» So die Bundesverfassung. Aber in einem

pluralistischen Staat ist Gott kein gemeinsamer Nenner.

Gottes des Allmächtigen!» So die Bundesverfassung. Aber in einem

pluralistischen Staat ist Gott kein gemeinsamer Nenner.

Ich stelle mir vor, ein junger Mann klage gegen seine

Eltern. Weil sie ihn getauft. Zum Beispiel. Oder weil sie ihn beschnitten. Er

verwiese auf «das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und

Religionsfreiheit». Und darauf, dass die UNO-«Konvention über die Rechte des

Kindes» die Vertragsstaaten verpflichte, Kinder «vor jeder Form körperlicher

oder geistiger Gewaltanwendung» zu schützen. «Was würden Sie sagen», lasse ich

ihn den Richterinnen und Richtern zurufen, «wenn Eltern ihr zwei Wochen altes

Baby in die Schweizerische Volkspartei einschrieben oder einem

Säugling Hammer und Sichel auf den Hintern tätowieren liessen?» Kindsrechte

oder Religionsfreiheit – wie würde das Gericht entscheiden?

Eltern. Weil sie ihn getauft. Zum Beispiel. Oder weil sie ihn beschnitten. Er

verwiese auf «das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und

Religionsfreiheit». Und darauf, dass die UNO-«Konvention über die Rechte des

Kindes» die Vertragsstaaten verpflichte, Kinder «vor jeder Form körperlicher

oder geistiger Gewaltanwendung» zu schützen. «Was würden Sie sagen», lasse ich

ihn den Richterinnen und Richtern zurufen, «wenn Eltern ihr zwei Wochen altes

Baby in die Schweizerische Volkspartei einschrieben oder einem

Säugling Hammer und Sichel auf den Hintern tätowieren liessen?» Kindsrechte

oder Religionsfreiheit – wie würde das Gericht entscheiden?

«Als nächstes könnten die Rechte zu beten, die Bibel zu

lesen

oder

sonntags in die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen»

lesen

oder

sonntags in die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen»

In Dänemark muss das Parlament demnächst über eine

Petition abstimmen, welche «Beschneidungen bei Minderjährigen» verbieten will

(siehe «Beschneidung erst ab 18 Jahren: Juden und Moslems schockiert», Infosperber).

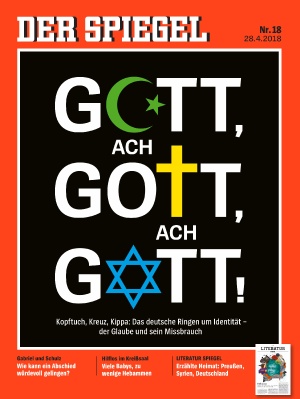

«Das Thema der Beschneidung», zitiert der Spiegel am

28. April 2018 Seth Kaplan von der Johns Hopkins University in Baltimore, sei

eine «Messlatte dafür», wie hoch westliche Gesellschaften die Religionsfreiheit

bewerten würden. Die Beschneidung sei seit Tausenden von Jahren «ein integraler

Bestandteil der kulturellen Identität und des religiösen Glaubens grosser Teile

der Welt. Die momentane Bewegung, sie im Westen abschaffen zu wollen, lässt

eine weitere Verengung der Bandbreite religiöser Freiheit erwarten.» Der

Kopenhagener Imam Waseem Hussain erklärt die Beschneidung zu einem «für die

Identität und das Zugehörigkeitsgefühl» zentralen Ritual. Sieht eine Tendenz,

«die Religionsfreiheit anderen Freiheiten zu unterstellen». Und befürchtet:

«Als nächstes könnten die Rechte zu beten, die Bibel zu lesen oder sonntags in

die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen» (Infosperber).

Petition abstimmen, welche «Beschneidungen bei Minderjährigen» verbieten will

(siehe «Beschneidung erst ab 18 Jahren: Juden und Moslems schockiert», Infosperber).

«Das Thema der Beschneidung», zitiert der Spiegel am

28. April 2018 Seth Kaplan von der Johns Hopkins University in Baltimore, sei

eine «Messlatte dafür», wie hoch westliche Gesellschaften die Religionsfreiheit

bewerten würden. Die Beschneidung sei seit Tausenden von Jahren «ein integraler

Bestandteil der kulturellen Identität und des religiösen Glaubens grosser Teile

der Welt. Die momentane Bewegung, sie im Westen abschaffen zu wollen, lässt

eine weitere Verengung der Bandbreite religiöser Freiheit erwarten.» Der

Kopenhagener Imam Waseem Hussain erklärt die Beschneidung zu einem «für die

Identität und das Zugehörigkeitsgefühl» zentralen Ritual. Sieht eine Tendenz,

«die Religionsfreiheit anderen Freiheiten zu unterstellen». Und befürchtet:

«Als nächstes könnten die Rechte zu beten, die Bibel zu lesen oder sonntags in

die Kirche zu gehen, zur Diskussion stehen» (Infosperber).

Da wird aus der Infragestellung einer konkreten – in

diesem Fall an Kleinkindern und folglich ohne deren Einverständnis vollzogenen

– rituellen Handlung eine pauschale Bedrohung konstruiert. Religionsfreiheit –

als Freiheit, sich zu einer selbst gewählten Religion oder Weltanschauung zu

bekennen und sie zu praktizieren – wird vermischt oder gar gleichgesetzt mit

dem (elterlichen) Recht, unmündigen Kindern eine Religion oder Weltanschauung

einzuschreiben sowie an ihnen die damit verbundenen Rituale vorzunehmen. Aber

die Religionsfreiheit der Eltern enthält nicht das Recht, die religiösen

Freiheiten ihrer Kinder wahrzunehmen. Die Gedanken-, Gewissens- und

Religionsfreiheit des Kindes bedeutet ja explizit auch, andere Gedanken als die

eigenen Eltern zu haben, sich für eine andere (oder dieselbe) Religion

beziehungsweise Weltanschauung entscheiden zu können. Eltern können und dürfen

mit «ihren» Kindern nicht machen, was sie wollen.

diesem Fall an Kleinkindern und folglich ohne deren Einverständnis vollzogenen

– rituellen Handlung eine pauschale Bedrohung konstruiert. Religionsfreiheit –

als Freiheit, sich zu einer selbst gewählten Religion oder Weltanschauung zu

bekennen und sie zu praktizieren – wird vermischt oder gar gleichgesetzt mit

dem (elterlichen) Recht, unmündigen Kindern eine Religion oder Weltanschauung

einzuschreiben sowie an ihnen die damit verbundenen Rituale vorzunehmen. Aber

die Religionsfreiheit der Eltern enthält nicht das Recht, die religiösen

Freiheiten ihrer Kinder wahrzunehmen. Die Gedanken-, Gewissens- und

Religionsfreiheit des Kindes bedeutet ja explizit auch, andere Gedanken als die

eigenen Eltern zu haben, sich für eine andere (oder dieselbe) Religion

beziehungsweise Weltanschauung entscheiden zu können. Eltern können und dürfen

mit «ihren» Kindern nicht machen, was sie wollen.

Die Abwehrreflexe Tradition und Identität

Der Verweis auf jahrhundertealte Traditionen

beziehungsweise kulturelle, religiöse oder regionale Identitäten ist ein

beliebter Abwehrreflex gegen Kritik, Einschränkung oder Überwindung bisheriger

Lehre und Praxis. Das gilt nicht nur für religiöse Gruppierungen.

Schützenvereine, beispielsweise, glauben eidgenössische Identitäten durch

schärfere Waffengesetze, aktuell EU-konforme Schuss-Magazine, bedroht. Einige

sehen die Identität der Welschschweiz zerfallen, sollte die Einfuhr von Foie

gras gestoppt werden. Da wird, aufgrund geschichtlicher Erfahrungen teilweise

verständlicherweise, bei jeder Infragestellung tradierter Riten oder Praktiken

vorschnell «Wehret den Anfängen» gerufen. Die fast schon erpresserische

Drohung, in einem dadurch ins Antisemitische, Antiislamische, Antichristliche

oder ins generell Religionsfeindliche kippenden Land könnten Menschen ihren

Glauben nicht mehr leben, unterschlägt, dass es zur Entwicklung freiheitlicher

Gesellschaften gehört, immer wieder Traditionen, Weltbilder und bisherige

Identifikationen zu variieren oder zu überwinden. Das gilt für die Kirche, die

irgendwann das geozentrische Weltbild dem heliozentrischen opfern musste,

ebenso wie für die Appenzeller Männer (in Innerrhoden), denen das Bundesgericht

die ihnen, vermutlich, lieb gewordene Tradition, an der Landsgemeinde unter

sich zu sein, 1990 weggenommen hat. Trotzdem sind sie nicht ausgewandert (wohin

überhaupt?), sondern teilen sich seither geschwisterlich das Wort im Ring mit

den Innerrhödlerinnen.

beziehungsweise kulturelle, religiöse oder regionale Identitäten ist ein

beliebter Abwehrreflex gegen Kritik, Einschränkung oder Überwindung bisheriger

Lehre und Praxis. Das gilt nicht nur für religiöse Gruppierungen.

Schützenvereine, beispielsweise, glauben eidgenössische Identitäten durch

schärfere Waffengesetze, aktuell EU-konforme Schuss-Magazine, bedroht. Einige

sehen die Identität der Welschschweiz zerfallen, sollte die Einfuhr von Foie

gras gestoppt werden. Da wird, aufgrund geschichtlicher Erfahrungen teilweise

verständlicherweise, bei jeder Infragestellung tradierter Riten oder Praktiken

vorschnell «Wehret den Anfängen» gerufen. Die fast schon erpresserische

Drohung, in einem dadurch ins Antisemitische, Antiislamische, Antichristliche

oder ins generell Religionsfeindliche kippenden Land könnten Menschen ihren

Glauben nicht mehr leben, unterschlägt, dass es zur Entwicklung freiheitlicher

Gesellschaften gehört, immer wieder Traditionen, Weltbilder und bisherige

Identifikationen zu variieren oder zu überwinden. Das gilt für die Kirche, die

irgendwann das geozentrische Weltbild dem heliozentrischen opfern musste,

ebenso wie für die Appenzeller Männer (in Innerrhoden), denen das Bundesgericht

die ihnen, vermutlich, lieb gewordene Tradition, an der Landsgemeinde unter

sich zu sein, 1990 weggenommen hat. Trotzdem sind sie nicht ausgewandert (wohin

überhaupt?), sondern teilen sich seither geschwisterlich das Wort im Ring mit

den Innerrhödlerinnen.

Kritik oder Einschränkung einzelner religiöser Praktiken

als Folge religionsübergreifender, allgemeiner Überlegungen sind keine

Religionsverbote. Wenn sich aber ein oder sogar ganzes Bündel von Verbot(en) –

wobei freiheitlich-demokratische Staaten generell nur da Verbote aussprechen

sollten, wo Rechte und Freiheiten anderer real gefährdet sind – ausschliesslich

gegen eine bestimmte Religion richtet, ist die Kritik berechtigt, hier werde

unter dem Deckmantel von Menschen- und Grundrechten eine bestimmte

Religionsgemeinschaft beziehungsweise ethnische Gruppierung ausgegrenzt,

unterdrückt und in letzter Konsequenz vertrieben.

als Folge religionsübergreifender, allgemeiner Überlegungen sind keine

Religionsverbote. Wenn sich aber ein oder sogar ganzes Bündel von Verbot(en) –

wobei freiheitlich-demokratische Staaten generell nur da Verbote aussprechen

sollten, wo Rechte und Freiheiten anderer real gefährdet sind – ausschliesslich

gegen eine bestimmte Religion richtet, ist die Kritik berechtigt, hier werde

unter dem Deckmantel von Menschen- und Grundrechten eine bestimmte

Religionsgemeinschaft beziehungsweise ethnische Gruppierung ausgegrenzt,

unterdrückt und in letzter Konsequenz vertrieben.

Konkret: Das spezifische Verbot von Minaretten, während

Kirchtürme stehen bleiben, ist anti-islamisch. Eine Lärm-Vorschrift aber die,

rein hypothetisch, am Dienstag von 08.00 bis 12.00h den Gebetsausruf, das

Läuten von Kirchenglocken, das Benutzen von Laubbläsern und Kettensägen, das

Autofahren und Fliegen verbietet, wäre weder anti-islamisch noch

anti-christlich, weder antisemitisch noch anti-religiös. Und wenn in einem

demokratischen Prozess – an dem auch die betroffenen Religionsgemeinschaften zu

beteiligen wären – Tierschutzgesetze erlassen würden, die, mit Blick auf einen

respektvollen Umgang mit Tieren, nur bestimmte Schlachtpraktiken zuliessen oder

das Schlachten generell verböten, könnten diese Gesetze nicht als gegen den

Glauben X gerichtet interpretiert werden, nur weil auch die zur Tradition und

Identität dieser Religionsgemeinschaft gehörende Form des Schlachtens betroffen

wäre.

Kirchtürme stehen bleiben, ist anti-islamisch. Eine Lärm-Vorschrift aber die,

rein hypothetisch, am Dienstag von 08.00 bis 12.00h den Gebetsausruf, das

Läuten von Kirchenglocken, das Benutzen von Laubbläsern und Kettensägen, das

Autofahren und Fliegen verbietet, wäre weder anti-islamisch noch

anti-christlich, weder antisemitisch noch anti-religiös. Und wenn in einem

demokratischen Prozess – an dem auch die betroffenen Religionsgemeinschaften zu

beteiligen wären – Tierschutzgesetze erlassen würden, die, mit Blick auf einen

respektvollen Umgang mit Tieren, nur bestimmte Schlachtpraktiken zuliessen oder

das Schlachten generell verböten, könnten diese Gesetze nicht als gegen den

Glauben X gerichtet interpretiert werden, nur weil auch die zur Tradition und

Identität dieser Religionsgemeinschaft gehörende Form des Schlachtens betroffen

wäre.

Gott ist kein gemeinsamer Nenner

Fortschreitende Erkenntnisprozesse sowie die

Veränderbarkeit von allem, inklusive Traditionen und Identitäten, sind zentrale

Elemente demokratischer, pluralistischer und multikultureller Gesellschaften.

Die damit verbundenen Integrationsprozesse können nur gelingen, wenn nicht die

einen (z.B. die Zuwandernden) den anderen (den Einheimischen) unterworfen

werden, sondern wenn sich alle bewegen. Das heisst: Echte Integration verändert

alle Beteiligten und ihre Kulturen. Um diese herausfordernden Prozesse zu

bewältigen, braucht es eine minimale gemeinsame Grundlage, das heisst einen

kleinsten gemeinsamen Nenner von Werten, (Verhandlungs-)Regeln und

Institutionen, mit denen sich die verschiedenen weltanschaulichen, kulturellen

und sozialen Gruppen identifizieren können. Gott – der auch Allah, Jahwe oder

welche «höhere Macht» auch immer sein kann – ist es in einer Welt von Gläubigen

und Ungläubigen ganz offensichtlich nicht.

Veränderbarkeit von allem, inklusive Traditionen und Identitäten, sind zentrale

Elemente demokratischer, pluralistischer und multikultureller Gesellschaften.

Die damit verbundenen Integrationsprozesse können nur gelingen, wenn nicht die

einen (z.B. die Zuwandernden) den anderen (den Einheimischen) unterworfen

werden, sondern wenn sich alle bewegen. Das heisst: Echte Integration verändert

alle Beteiligten und ihre Kulturen. Um diese herausfordernden Prozesse zu

bewältigen, braucht es eine minimale gemeinsame Grundlage, das heisst einen

kleinsten gemeinsamen Nenner von Werten, (Verhandlungs-)Regeln und

Institutionen, mit denen sich die verschiedenen weltanschaulichen, kulturellen

und sozialen Gruppen identifizieren können. Gott – der auch Allah, Jahwe oder

welche «höhere Macht» auch immer sein kann – ist es in einer Welt von Gläubigen

und Ungläubigen ganz offensichtlich nicht.

Das Gemeinsame muss jenseits des Grund-Dissenses zwischen

Gläubigen und Ungläubigen gesucht und gefunden werden. Und da bleiben nur die

von Menschen entwickelten Menschen- beziehungsweise Grundrechte sowie die demokratischen

Organisationen und rechtsstaatlichen Prozesse, denen in letzter Konsequenz auch

religiöse Visionen, Institutionen und Traditionen untergeordnet werden müssen.

Das ist für Religionen vermutlich eine bittere Kränkung. Denn sie neigen häufig

zur Bildung von «Parallelgesellschaften», in denen weltliche Gesetze nicht

gelten. «Wenn wir der Staat wären», argumentierte der Informationsbeauftragte

des katholischen Bistums Chur Giuseppe Gracia am 8. April 2016 in der Arena mit

Blick auf den Umgang mit der Gleichheit von Mann und Frau, «dann wäre es

Diskriminierung … Aber weil wir nicht der Staat sind, weil man frei austreten

kann …, ist das no problem» (siehe auch Infosperber).

Gläubigen und Ungläubigen gesucht und gefunden werden. Und da bleiben nur die

von Menschen entwickelten Menschen- beziehungsweise Grundrechte sowie die demokratischen

Organisationen und rechtsstaatlichen Prozesse, denen in letzter Konsequenz auch

religiöse Visionen, Institutionen und Traditionen untergeordnet werden müssen.

Das ist für Religionen vermutlich eine bittere Kränkung. Denn sie neigen häufig

zur Bildung von «Parallelgesellschaften», in denen weltliche Gesetze nicht

gelten. «Wenn wir der Staat wären», argumentierte der Informationsbeauftragte

des katholischen Bistums Chur Giuseppe Gracia am 8. April 2016 in der Arena mit

Blick auf den Umgang mit der Gleichheit von Mann und Frau, «dann wäre es

Diskriminierung … Aber weil wir nicht der Staat sind, weil man frei austreten

kann …, ist das no problem» (siehe auch Infosperber).

Das Primat von Menschenrechten und demokratisch

entwickelten Verfassungen ist eine zwingende Voraussetzung für erfolgreiche

Integration. Wo einzelne Grund- oder Menschenrechte miteinander in Konflikt

geraten – Religionsfreiheit beispielsweise ist so wenig ein pauschaler Freipass

wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit – muss dieser

durch demokratisch organisierte Prozesse und legitimierte Institutionen geklärt

werden. Damit werden Religionen – so schmerzlich das für jene sein mag, die

Gottes Wort als ewig gültiges empfinden – zu ganz gewöhnlichen

Weltanschauungsgemeinschaften wie Parteien, NGO-Organisationen, (Schützen-)Vereine

usw. Es gehört zwar zur Religionsfreiheit, dass Menschen an Götter glauben und

zu ihnen beten dürfen, aber in demokratischen Gesellschaften gilt das zwischen

Menschen ausgehandelte, nicht Gottes Wort, das Ungläubige für Menschenwort

halten.

entwickelten Verfassungen ist eine zwingende Voraussetzung für erfolgreiche

Integration. Wo einzelne Grund- oder Menschenrechte miteinander in Konflikt

geraten – Religionsfreiheit beispielsweise ist so wenig ein pauschaler Freipass

wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit – muss dieser

durch demokratisch organisierte Prozesse und legitimierte Institutionen geklärt

werden. Damit werden Religionen – so schmerzlich das für jene sein mag, die

Gottes Wort als ewig gültiges empfinden – zu ganz gewöhnlichen

Weltanschauungsgemeinschaften wie Parteien, NGO-Organisationen, (Schützen-)Vereine

usw. Es gehört zwar zur Religionsfreiheit, dass Menschen an Götter glauben und

zu ihnen beten dürfen, aber in demokratischen Gesellschaften gilt das zwischen

Menschen ausgehandelte, nicht Gottes Wort, das Ungläubige für Menschenwort

halten.

Das Urteil

Das zu Beginn angerufene weltliche und von mir nicht

wirklich unabhängige Gericht wird der Klage des jungen Mannes Recht geben, ohne

die Eltern zu einer Strafe zu verurteilen. Sie hätten, so die

Urteilsbegründung, in gutem Glauben gehandelt. Aber grundsätzlich seien

Kinderrechte künftig deutlich höher zu gewichten als bisher. Der Imam Waseem

Hussain mache zwar in Zusammenhang mit der Knabenbeschneidung zu Recht darauf

aufmerksam, Eltern würden «im Leben ihres Kindes auch fast alles andere

entscheiden» (Infosperber).

Die von ihm gestellte Frage «Wie viel Freiheit hat ein Kind überhaupt?» müsse

in Zukunft allerdings mit «möglichst viel» beantwortet werden. Das Gericht wird

darauf hinweisen, dass in den letzten Jahrzehnten, gerade in Bezug auf Kinder,

alte Traditionen – beispielsweise die Prügelstrafe in der Schule – überwunden

worden seien. In einzelnen Ländern dürften auch Eltern ihre Kinder nicht mehr

schlagen.

wirklich unabhängige Gericht wird der Klage des jungen Mannes Recht geben, ohne

die Eltern zu einer Strafe zu verurteilen. Sie hätten, so die

Urteilsbegründung, in gutem Glauben gehandelt. Aber grundsätzlich seien

Kinderrechte künftig deutlich höher zu gewichten als bisher. Der Imam Waseem

Hussain mache zwar in Zusammenhang mit der Knabenbeschneidung zu Recht darauf

aufmerksam, Eltern würden «im Leben ihres Kindes auch fast alles andere

entscheiden» (Infosperber).

Die von ihm gestellte Frage «Wie viel Freiheit hat ein Kind überhaupt?» müsse

in Zukunft allerdings mit «möglichst viel» beantwortet werden. Das Gericht wird

darauf hinweisen, dass in den letzten Jahrzehnten, gerade in Bezug auf Kinder,

alte Traditionen – beispielsweise die Prügelstrafe in der Schule – überwunden

worden seien. In einzelnen Ländern dürften auch Eltern ihre Kinder nicht mehr

schlagen.

Erziehende sollten grundsätzlich nur (Vor-)Entscheidungen

für Kinder treffen, wenn es unumgänglich und zu deren Schutz beziehungsweise

zur Entfaltung kindlichen Potenzials notwendig sei. Insbesondere aber sollten

sie keine die körperliche und psychische Integrität des Kindes tangierenden

Entscheidungen fällen, die zu einem späteren Zeitpunkt durch gegenteilige

Wünsche des inzwischen (religiös) erwachsen Gewordenen nicht mehr oder nur mit

schwerwiegenden Eingriffen rückgängig gemacht werden könnten.

für Kinder treffen, wenn es unumgänglich und zu deren Schutz beziehungsweise

zur Entfaltung kindlichen Potenzials notwendig sei. Insbesondere aber sollten

sie keine die körperliche und psychische Integrität des Kindes tangierenden

Entscheidungen fällen, die zu einem späteren Zeitpunkt durch gegenteilige

Wünsche des inzwischen (religiös) erwachsen Gewordenen nicht mehr oder nur mit

schwerwiegenden Eingriffen rückgängig gemacht werden könnten.

Bei der traditionellen Genitalverstümmelung von Mädchen,

wird das Gericht erläutern, gebe es inzwischen grosse Einigkeit darüber, dass

das Recht auf körperliche Unversehrtheit über die Religionsfreiheit zu stellen

sei. Deshalb sei sie – obwohl nach wie vor praktiziert – in den meisten Staaten

verboten. Die Beschneidung von Knaben sei zwar physisch mit der teilweisen oder

gänzlichen Entfernung der äusseren weiblichen Geschlechtsteile nicht

vergleichbar, trotzdem werde auch hier die Religionsfreiheit benutzt, um einem

Kleinkind – das, juristisch gesehen, weder urteils- noch handlungsfähig sei –

ungefragt eine religiöse Tradition im wörtlichen Sinne einzuschreiben. Dass

dieser Eingriff – der durchaus als leichte Körperverletzung interpretiert

werden könne – weniger Kritik auf sich ziehe als die weibliche

Genitalbeschneidung habe einerseits damit zu tun, dass letztere ungleich

brutaler sei, zum anderen spielten aber auch Geschlechterkonzepte eine Rolle.

Die Männlichkeits-Vorstellung «Ein Indianer, auch ein zwei Monate alter, kennt

keinen Schmerz» sei immer noch weit verbreitet.

wird das Gericht erläutern, gebe es inzwischen grosse Einigkeit darüber, dass

das Recht auf körperliche Unversehrtheit über die Religionsfreiheit zu stellen

sei. Deshalb sei sie – obwohl nach wie vor praktiziert – in den meisten Staaten

verboten. Die Beschneidung von Knaben sei zwar physisch mit der teilweisen oder

gänzlichen Entfernung der äusseren weiblichen Geschlechtsteile nicht

vergleichbar, trotzdem werde auch hier die Religionsfreiheit benutzt, um einem

Kleinkind – das, juristisch gesehen, weder urteils- noch handlungsfähig sei –

ungefragt eine religiöse Tradition im wörtlichen Sinne einzuschreiben. Dass

dieser Eingriff – der durchaus als leichte Körperverletzung interpretiert

werden könne – weniger Kritik auf sich ziehe als die weibliche

Genitalbeschneidung habe einerseits damit zu tun, dass letztere ungleich

brutaler sei, zum anderen spielten aber auch Geschlechterkonzepte eine Rolle.

Die Männlichkeits-Vorstellung «Ein Indianer, auch ein zwei Monate alter, kennt

keinen Schmerz» sei immer noch weit verbreitet.

Keine Zwangsrekrutierung von

Gläubigen

Gläubigen

Nebst solchen die Physis von Kleinkindern beschneidenden

Ritualen gebe es generell keinen hinreichenden Grund, bereits Kinder oder gar

Neugeborene in eine bestimmte Weltanschauungsgemeinschaft – und um eine solche

handle es sich auch bei Religionen – einzuordnen, es genüge, wenn Kinder und

Jugendliche im Laufe des Heranwachsens zu Hause, in der Schule und in anderen

gesellschaftlichen Bereichen mit unterschiedlichsten Glaubensformen und

Traditionen konfrontiert seien. Der pluralistische und demokratische Staat

müsse das Kind vor solchen Zugriffen schützen.

Ritualen gebe es generell keinen hinreichenden Grund, bereits Kinder oder gar

Neugeborene in eine bestimmte Weltanschauungsgemeinschaft – und um eine solche

handle es sich auch bei Religionen – einzuordnen, es genüge, wenn Kinder und

Jugendliche im Laufe des Heranwachsens zu Hause, in der Schule und in anderen

gesellschaftlichen Bereichen mit unterschiedlichsten Glaubensformen und

Traditionen konfrontiert seien. Der pluralistische und demokratische Staat

müsse das Kind vor solchen Zugriffen schützen.

Es sei sinnvoll, es den erwachsenen und handlungsfähigen

Menschen beziehungsweise den zunehmend urteilsfähiger werdenden Kindern zu

überlassen, welcher Religionsgemeinschaft oder Partei, welchem Verein oder Club

sie beitreten wollten oder nicht. Alle irgendwie weltanschaulichen

Gemeinschaften, wird eine der Richterinnen maliziös lächeln, hätten ja

hoffentlich genügend Vertrauen in die Attraktivität eigener Visionen, dass sie

nicht zur Zwangsrekrutierung wehrloser Kinder greifen müssten, um zu

Mitgliedern zu kommen.

Menschen beziehungsweise den zunehmend urteilsfähiger werdenden Kindern zu

überlassen, welcher Religionsgemeinschaft oder Partei, welchem Verein oder Club

sie beitreten wollten oder nicht. Alle irgendwie weltanschaulichen

Gemeinschaften, wird eine der Richterinnen maliziös lächeln, hätten ja

hoffentlich genügend Vertrauen in die Attraktivität eigener Visionen, dass sie

nicht zur Zwangsrekrutierung wehrloser Kinder greifen müssten, um zu

Mitgliedern zu kommen.

So stelle ich mir das zuweilen vor. Ohne allzu grosse

Hoffnungen. Galilei wurde schliesslich auch erst 1992 durch den damaligen Papst

Johannes Paul II. rehabilitiert, erst dann wurde offiziell eingestanden, «dass

nur die Sonne als Zentrum der Welt, wie sie damals bekannt war, … infrage kam» (www.lernhelfer.de).

Hoffnungen. Galilei wurde schliesslich auch erst 1992 durch den damaligen Papst

Johannes Paul II. rehabilitiert, erst dann wurde offiziell eingestanden, «dass

nur die Sonne als Zentrum der Welt, wie sie damals bekannt war, … infrage kam» (www.lernhelfer.de).