I fiori del male. Quelle donne troppo libere rinchiuse nei manicomi d’Italia

18 Novembre 2016

Un percorso espositivo tra fotografie e referti clinici riporta alla luce storie dimenticate da oltre un secolo. Madri, mogli e figlie internate per immoralità e comportamenti contrari ai valori dell’epoca. In alcuni casi erano vittime della guerra, altre volte di violenze carnali e miseria

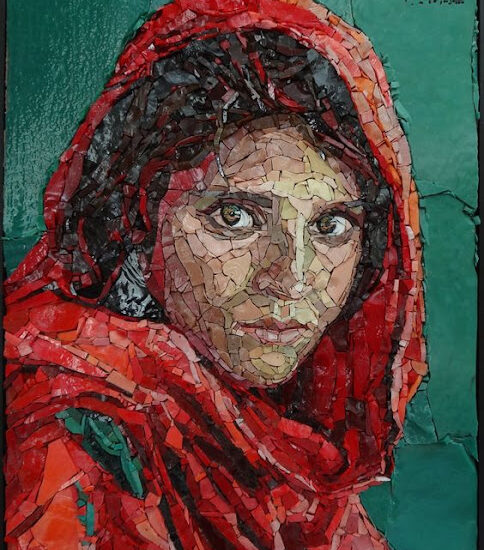

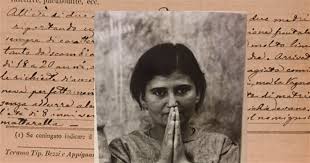

La prima ricoverata si chiamava Antonia. Il giorno in cui entrò nel manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo aveva ventisei anni. Internata nel settembre del 1881 con la diagnosi di “idiozia”, morì dopo 14 anni di isolamento a causa di un’infezione acuta della pelle. Così, almeno, c’è scritto sui referti clinici dell’epoca. Nei decenni successivi seguirono la sorte di Antonia centinaia di altre donne. Vittime di patologie mentali, ma non solo. Le storie di quelle esistenze interrotte raccontano ragazze poco allineate ai valori del periodo, mogli poco remissive e vittime di violenze carnali. Figure femminili costrette a pagare oltre misura la propria “diversità”. Grazie all’impegno dell’Università degli studi di Teramo, del dipartimento di salute mentale della Asl e dell’Archivio di Stato del centro abruzzese, tornano alla luce vicende drammatiche dimenticate da oltre un secolo. Il percorso espositivo allestito presso la Casa della memoria di Roma si snoda attraverso fotografie e documenti medici. E con loro i diari e le lettere delle ricoverate, in particolar modo durante gli anni del fascismo. «Volti di donne coperti dal tempo, dimenticati tra carte ingiallite. Sguardi resi opachi dall’abbandono, dal dolore, inghiottiti dalle mura di un luogo che avrebbe dovuto spegnerne le scintille di trasgressività».

I manicomi iniziano diffondersi in tutto il Paese nel corso dell’Ottocento. Sono luoghi di cura, certo. E anche altro. Come spiegano gli esperti, queste strutture rappresentano «la risposta della moderna società borghese nei confronti della follia e degli elementi di incertezza e turbamento che rischiavano di compromettere la stabilità sociale». Nel 1914, alla vigilia del primo conflitto mondiale, nei manicomi italiani sono rinchiusi oltre 50mila pazienti. Inutile dire che lo scoppio delle due guerre mondiali porterà ad accrescere ulteriormente il numero dei ricoverati. Si tratta soprattutto di soldati colpiti da alienazione mentale durante il servizio al fronte. Ma anche civili: donne e anziani vittime dei traumi bellici. Tutti internati, come prescriveva la legge. La n.36 del 1904, che imponeva la custodia nei manicomi per «le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo».

La prima ricoverata si chiamava Antonia. Il giorno in cui entrò nel manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo aveva ventisei anni. Internata nel settembre del 1881 con la diagnosi di “idiozia”, morì dopo 14 anni di isolamento a causa di un’infezione acuta della pelle. Così, almeno, c’è scritto sui referti clinici dell’epoca

Il Sant’Antonio Abate di Teramo diventa in breve tempo uno dei manicomi più importanti dell’Italia centro-meridionale. La mostra “I fiori del male” raccoglie le vicende di tante donne ricoverate in questa struttura. Le fotografie e le cartelle cliniche sono un lungo e drammatico percorso di miseria. C’è Margherita F. 30 anni, coniugata, contadina e analfabeta. Entrata in manicomio nel 1903 con una diagnosi di “Frenosi epilettica (pazzia impulsiva)”. «Narra l’inferma – si legge – che dai parenti del marito ricevette delle percosse al capo e che durante questi anni di matrimonio è stata dai medesimi continuamente maltrattata, minacciata, oltraggiata». Rosa D., 60 anni, coniugata, risulta affetta da “Pazzia degenerativa, mania cronica, poi demenza secondaria”. Entrata nel 1892, rimase rinchiusa a Sant’Antonio Abate fino al giorno della morte, giunta diciassette anni dopo. La sua patologia? «Fin da fanciulla mostravasi strana – scrivono i dottori – da giovanetta poi ben presto si manifestò il suo carattere stravagante, girando continuamente per il paese senza badare alla sua famiglia e non curando punto i rimproveri dei parenti». Accanto ai referti clinici, ci sono le lettere delle ricoverate. Grida di dolore e d’aiuto rimaste quasi sempre inascoltate. Nel 1920 la paziente Haidé B. scriveva ai familiari: «Io trovami in questa sezione, tra malate d’ogni genere, tra le sofferenti, tra le asmatiche, tra le dementi, con visi stravolti, con il fetore della notte, da sentirmi difficile la respirazione. Oh questo è troppo, troppo».

Il percorso si concentra sulle storie delle internate durante gli anni del fascismo. Donne che provengono in maggioranza dalle campagne, da povertà e violenze. Mogli, figlie e madri che manifestano spesso «segni di insofferenza per una condizione segnata dal disagio e dalla rassegnazione». Il rifiuto dei doveri coniugali, l’immoralità, la disubbidienza all’autorità familiare diventano tutti segnali di un disturbo mentale

Il percorso si concentra sulle storie delle internate durante gli anni del fascismo. Le protagoniste sono sempre le stesse. Donne che provengono in maggioranza dalle campagne, da povertà e violenze. Mogli, figlie e madri che manifestano spesso «segni di insofferenza per una condizione segnata dal disagio e dalla rassegnazione». Il rifiuto dei doveri coniugali, l’immoralità, la disubbidienza all’autorità familiare diventano tutti segnali di un disturbo mentale. Persino un desiderio di indipendenza troppo accentuato può giustificare un destino di emarginazione ed esclusione sociale. Ad aprire le porte del manicomio quasi sempre sono comportamenti che infrangono o mettono in discussione quell’universo di ruoli e valori imposto dal regime.

Tra le mura del Sant’Antonio Abate di Teramo finiscono donne diversissime tra loro, unite da un comune destino di dolore. Ci sono molte vittime della guerra, che dal 1943 al 1944 attraversò l’Abruzzo. I bombardamenti, la distruzione e la perdita dei propri cari finiscono per sviluppare una serie di disturbi psichici: malinconia e depressione, stati confusionali e allucinazioni. È il caso di Concetta. La cartella clinica racconta di una sessantenne, nubile, casalinga, colpita da “Malinconia involutiva”. Dopo aver visto il proprio paese devastato e la casa distrutta, la donna viene ricoverata in manicomio. «Da parecchio tempo – si legge – è resa irascibile, in preda a mania di persecuzione, paura per la propria persona e per i parenti. Si strappa gli abiti, lacera le lenzuola, si rende pericolosa per tali atti per sé e per gli altri». Non mancano casi di donne violate. Vittime di violenza carnale «che in seguito al trauma patito avevano iniziato a manifestare forme di disagio». Al dramma umano spesso si aggiunge il pregiudizio etico. Le descrizioni mediche parlano di coscienza morale «lungi dall’essere prossima a quella della norma» e di «un senso dell’onore poco sviluppato». Tra le internate spiccano casi di “madri contro natura”, donne condannate perché incapaci di sviluppare l’istinto della maternità, riferimento obbligato ai valori del regime. E poi ci sono le isteriche. Una figura patologica retaggio dei decenni precedenti. «Nell’isteria finivano per condensarsi tutti i caratteri più eversivi della devianza. Le isteriche erano donne che, più delle altre, avevano tentato di sovvertire le regole, si erano poste fuori dai recinti che circoscrivevano le identità, eleggendo il rifiuto e la contestazione a linguaggi privilegiati per l’affermazione delle loro personalità e dei loro disagi». Altre vittime. Altri fiori del male, rinchiusi e recisi anzitempo.