Psychische Gesundheit verschlechtert sich weiter

von Donau Universität Krems, 27. Januar 2021, Eine Studie der Donau-Universität Krems zeigt, dass die Hälfte aller junger Erwachsener unter depressiv an Symptomen leidet. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie untersucht das Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit die psychische Gesundheit der Bevölkerung. Bereits im April, Juni und September zeigte sich ein Anstieg depressiver Symptome, Ängste oder Schlafprobleme. Eine neuerliche Studie, gefördert vom österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP), belegt rund um den Jahreswechsel eine erneute Verschlechterung.

Foto: emotion.de

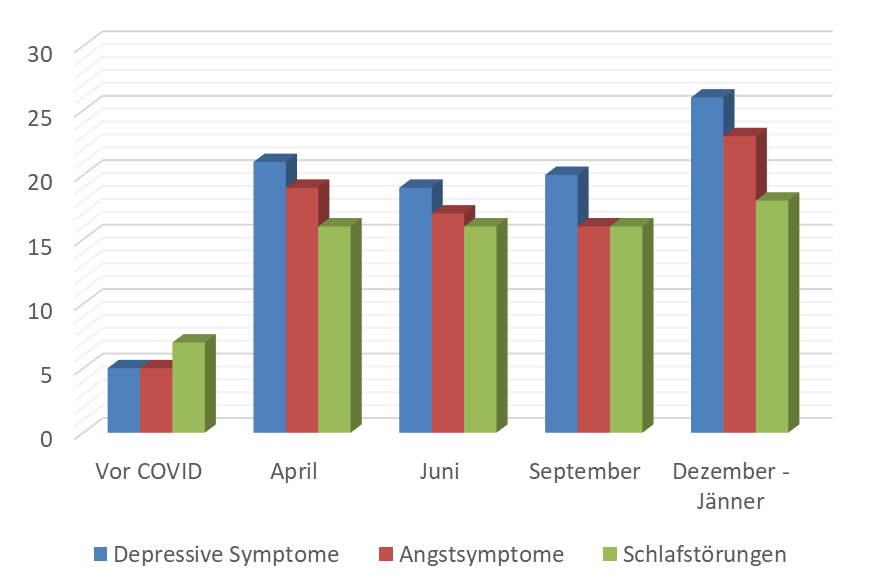

In einer Pressekonferenz am 27. Jänner 2021 präsentierten Studienautor Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh, Leiter des Departments für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit, und Dr. Peter Stippl, Präsident des österreichischen Bundesverband für Psychotherapie, die neusten Studienergebnisse. Laut der aktuellen Studie leidet rund ein Viertel der Bevölkerung (26 Prozent) an depressiven Symptomen, 23 Prozent an Angstsymptomen und 18 Prozent an Schlafstörungen. Die Studie rund um den Jahreswechsel umfasst eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe von rund 1500 Personen. „Seit der letzten Erhebung im September kam es zu einer neuerlichen deutlichen Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Diese Ergebnisse sind alarmierend“, so der Studienautor Christoph Pieh.

Junge Erwachsene besonders belastet

Besonders gravierend sind die Ergebnisse bei jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die schon in den vergangenen Untersuchungen stets am stärksten belastet waren. Hier kam es zu einem sprunghaften Anstieg von rund 30 Prozent auf 50 Prozent. Des Weiteren sind u.a. Frauen, Arbeitslose und Alleinstehende besonders betroffen. Das zeigt sich auch in einem deutlichen Rückgang der Lebensqualität, die im Vergleich zur Untersuchung von 2019 um rund ein Fünftel abgenommen hat. Ausgenommen ist hier die Gruppe über 65 Jahre, die wie bei den vorangegangenen Studien am besten durch die Krise kommt. Menschen, die in einer Beziehung leben, ein gutes soziales Umfeld haben und regelmäßig Sport betreiben, sind vergleichsweise weniger belastet.

Unterschiedliche Auslöser

Die Ursachen für den Anstieg psychischer Probleme sind zweifelsohne vielfältig und individuell sehr unterschiedlich. Neben Sorgen um die eigene Gesundheit können Zukunftsängste, finanzielle Sorgen, Jobverlust oder Einsamkeit eine Rolle spielen. „Als besonders belastend werden neben der Pandemie an sich die schwierige wirtschaftliche Lage sowie Folgen und die Maßnahmen zur Eindämmung erlebt. Hilfreich werden hingegen u.a. das familiäre oder soziale Umfeld, Stressbewältigung, Sport oder andere Hobbys erlebt“, erörtert Pieh. Neben der Dauer der Pandemie dürfte auch der Erhebungszeitraum rund um Weihnachten und den Jahreswechsel eine Rolle spielen.

Abb.1.: Psychische Belastung der gesamten Bevölkerung im zeitlichen Verlauf (Österreichische Gesundheitsbefragung (2019) I Pieh et al. (2020), Löwe et al. (2008) I Probst et al. (2020), Wittchen et al. (2011) I Dale et al. (2021))

Sehr schwere depressive Fälle verzehnfacht

„Die Entwicklung ist besorgniserregend. Ein Viertel der Bevölkerung leidet mittlerweile unter depressiven Symptomen, bei den jungen Erwachsenen gar die Hälfte, während es im Jahre 2019 weniger als fünf Prozent waren“, berichtet Pieh. Besonders deutlich ist die Veränderung bei den sehr schweren depressiven Fällen, die sich seit dem letzten Jahr verzehnfacht haben. „Die bisherigen Maßnahmen reichen offenbar nicht aus, um die psychische Belastung in den Griff zu bekommen. Hier benötigt es ein Umdenken auf vielen Ebenen“, so der ÖBVP-Präsident Dr. Peter Stippl.

Psychische Belastungen ernst nehmen

Wenn aber die Probleme zu groß werden, sollte Hilfe in Anspruch genommen werden. „Gerade in schweren Fällen ist eine professionelle Hilfe in der Regel notwendig“, erklärt Studienautor Christoph Pieh. „Der deutliche Anstieg verdeutlicht die psychischen Auswirkungen der Pandemie und bedarf einer raschen und speziell auf die aktuelle Situation angepassten Hilfe“, empfiehlt Pieh.