Psychische Gesundheit verschlechtert sich weiter

|

von Verschiedene Autoren, Tlaxcala, 8. Februar 2021. Eine Studie der Donau-Universität Krems zeigt, dass die Hälfte aller jungen Erwachsenen unter depressiven Symptomen leidet. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie untersucht das Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit die psychische Gesundheit der Bevölkerung. Bereits im April, Juni und September zeigte sich ein Anstieg depressiver Symptome, Ängste oder Schlafprobleme. Eine neuerliche Studie, gefördert vom österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP), belegt rund um den Jahreswechsel eine erneute Verschlechterung.

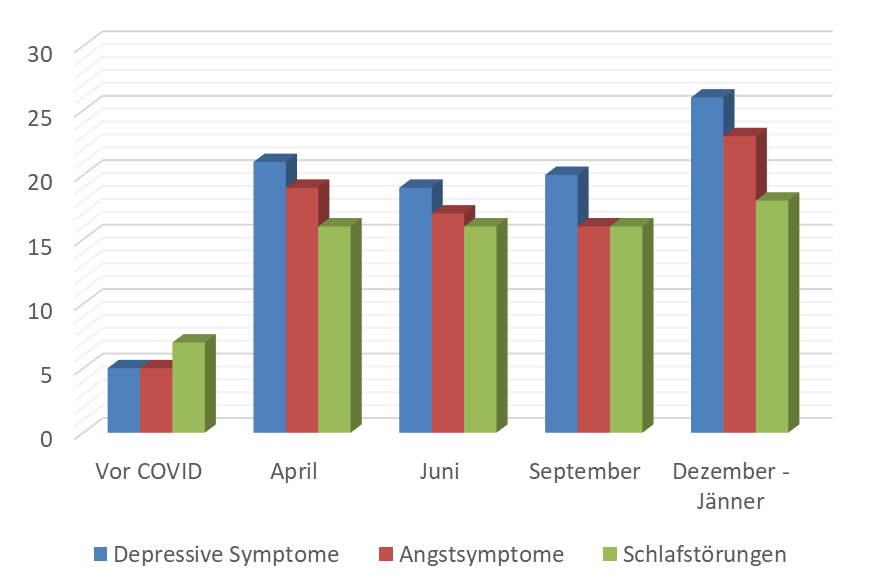

In einer Pressekonferenz am 27. Jänner 2021 präsentierten Studienautor Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh, Leiter des Departments für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit, und Dr. Peter Stippl, Präsident des österreichischen Bundesverband für Psychotherapie, die neusten Studienergebnisse. Laut der aktuellen Studie leidet rund ein Viertel der Bevölkerung (26 Prozent) an depressiven Symptomen, 23 Prozent an Angstsymptomen und 18 Prozent an Schlafstörungen. Die Studie rund um den Jahreswechsel umfasst eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe von rund 1500 Personen. „Seit der letzten Erhebung im September kam es zu einer neuerlichen deutlichen Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Diese Ergebnisse sind alarmierend“, so der Studienautor Christoph Pieh.Junge Erwachsene besonders belastet Besonders gravierend sind die Ergebnisse bei jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die schon in den vergangenen Untersuchungen stets am stärksten belastet waren. Hier kam es zu einem sprunghaften Anstieg von rund 30 Prozent auf 50 Prozent. Des Weiteren sind u.a. Frauen, Arbeitslose und Alleinstehende besonders betroffen. Das zeigt sich auch in einem deutlichen Rückgang der Lebensqualität, die im Vergleich zur Untersuchung von 2019 um rund ein Fünftel abgenommen hat. Ausgenommen ist hier die Gruppe über 65 Jahre, die wie bei den vorangegangenen Studien am besten durch die Krise kommt. Menschen, die in einer Beziehung leben, ein gutes soziales Umfeld haben und regelmäßig Sport betreiben, sind vergleichsweise weniger belastet. Unterschiedliche Auslöser Die Ursachen für den Anstieg psychischer Probleme sind zweifelsohne vielfältig und individuell sehr unterschiedlich. Neben Sorgen um die eigene Gesundheit können Zukunftsängste, finanzielle Sorgen, Jobverlust oder Einsamkeit eine Rolle spielen. „Als besonders belastend werden neben der Pandemie an sich die schwierige wirtschaftliche Lage sowie Folgen und die Maßnahmen zur Eindämmung erlebt. Hilfreich werden hingegen u.a. das familiäre oder soziale Umfeld, Stressbewältigung, Sport oder andere Hobbys erlebt“, erörtert Pieh. Neben der Dauer der Pandemie dürfte auch der Erhebungszeitraum rund um Weihnachten und den Jahreswechsel eine Rolle spielen.

Abb.1.: Psychische Belastung der gesamten Bevölkerung im zeitlichen Verlauf (Österreichische Gesundheitsbefragung (2019) I Pieh et al. (2020), Löwe et al. (2008) I Probst et al. (2020), Wittchen et al. (2011) I Dale et al. (2021)) Sehr schwere depressive Fälle verzehnfacht „Die Entwicklung ist besorgniserregend. Ein Viertel der Bevölkerung leidet mittlerweile unter depressiven Symptomen, bei den jungen Erwachsenen gar die Hälfte, während es im Jahre 2019 weniger als fünf Prozent waren“, berichtet Pieh. Besonders deutlich ist die Veränderung bei den sehr schweren depressiven Fällen, die sich seit dem letzten Jahr verzehnfacht haben. „Die bisherigen Maßnahmen reichen offenbar nicht aus, um die psychische Belastung in den Griff zu bekommen. Hier benötigt es ein Umdenken auf vielen Ebenen“, so der ÖBVP-Präsident Dr. Peter Stippl. Psychische Belastungen ernst nehmen Wenn aber die Probleme zu groß werden, sollte Hilfe in Anspruch genommen werden. „Gerade in schweren Fällen ist eine professionelle Hilfe in der Regel notwendig“, erklärt Studienautor Christoph Pieh. „Der deutliche Anstieg verdeutlicht die psychischen Auswirkungen der Pandemie und bedarf einer raschen und speziell auf die aktuelle Situation angepassten Hilfe“, empfiehlt Pieh. Link zur Studie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3773439 Rückfragen Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh

Eine depressive Gesellschaft: was tun? von Milena Rampoldi

Die Pandemie ist eine spezielle Situation. Das ist allen klar. Daher soll analysiert werden, wie sich die Prävalenz psychischer Erkrankungen durch Lockdownbedingungen und durch existenzbedrohliche Szenarien, die durch die lang andauernden Coronamaßnahmen entstehen, auf die Menschen auswirkt. Die Studie der Donau-Universität Krems hat 1500 Personen über 18 Jahren untersucht. Die untersuchten Belastungen waren Depression, Angstsymptome und Schlafstörungen. Es wurde auch die Lebensqualität gemessen und mit der Lebensqualität vor der Covid-19-Pandemie verglichen. Infolge der Pandemie haben sich die Depressionen in der Bevölkerung vervier- oder verfünffacht. Prof. Sippl hebt des Weiteren, bezugnehmend auf die Angst hervor, wie eine Bevölkerung , in der 20% der Personen unter Angstsymptomen leiden, nicht gerade als eine maximale gesunde Bevölkerung bezeichnet werden kann. Die Pandemie wirkt sich Prof. Sippl zufolge im Besonderen auf die Planbarkeit aus. Daher hat sich die depressive Symptomatik beispielsweise in der Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren verzehnfacht. Die Pläne bezüglich Studiums, Karriere und Realisierungsmöglichkeiten, kurzum bezüglich eines Lebensentwurfs, der jungen Erwachsenen gehen aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen nicht mehr auf. Es fehlt hierzu einfach die „Normalität“. Es gibt in diesem Zusammenhang zwei Richtungen von Depression: die nach innen und die nach außen gerichtete. Die zweite Form der Depression führt auch zur Zunahme häuslicher Gewalt. Die Zahl der Frauen und Kinder, die während der Pandemie schutzbedürftig werden, nimmt zu. Es steigt aber auch die Gewalt gegen sich selbst. Die Suizidalität nimmt somit in der Bevölkerung aufgrund der Pandemie zu. Den Selbstmord bezeichnet Prof. Sippl in diesem Zusammenhang als die schlimmste Form der Gewalt gegen sich selbst. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, wie diese Probleme uns auch nach dem Ende der Pandemie nicht loslassen werden. Sie werden sich nicht in Luft auflösen. Aber wiederum hängen sie sehr stark mit der Altersgruppe zusammen, zu der der Einzelne gehört. Ältere Menschen sind etablierter, haben eine höhere Resilienz gegen Unsicherheit und Zukunftssorgen entwickelt. Sie weisen somit das beste Pandemiemanagement auf. Wir können und sollten somit von älteren Menschen lernen, wie man Krisen bewältigt und vielleicht auch, wie man mit Krisen zusammenlebt. Ein wichtiger Punkt, den Prof. Sippl anspricht, ist, dass man nicht einfach auf die Tagesordnung übergehen kann. Denn wenn 30% der Befragten unter einer depressiven Symptomatik leiden, muss man als Gesellschaft darauf reagieren und dagegen steuern. Ein Grund für die Depressionen so vieler Menschen ist auch das Abhandenkommen von Belohnungen, die in sozialen Kontakten, sportlichen Tätigkeiten im Freien und Hobbies bestehen. Da Aggressionen nicht mehr durch Sport im Freien ausgelassen werden können, weil dies größtenteils aufgrund der Bewegungseinschränkungen im Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen nicht möglich ist, besteht während der Pandemie ein höheres Gewaltpotenzial gegen sich selbst und gegen die Anderen. Opfer von Gewalt sind wie immer vor allem Frauen. Die Frauen tragen die schwerere Last der Pandemie. Sie sind sozial viel stärker belastet als Männer, vor allem auch wegen der Erziehung der Kinder, des Haushalts und der Verlagerung der beruflichen Tätigkeit ins Home Office in den eigenen vier Wänden. Homeschooling belastet auch die Mütter mehr als die Väter. Während der Pandemie sind die Kinder betreuungsintensiver. Ihnen fehlt es an Motivation. Kinder sind die großen Verlierer in der Pandemie. Denn gebremst werden vor allem die Entwicklung von Sozialkompetenz und emotionaler Intelligenz. Ein andere wichtige Unterscheidung ist die zwischen alleinstehenden Menschen und Menschen, die in einer Beziehung leben. Menschen in einer Beziehung sind der psychischen Belastung weniger ausgeliefert als Alleinstehende. Partnerschaft und Familie sorgen für Sicherheit und Stabilität. Sie bauen auch die Hoffnung im Einzelnen auf, dass das Ganze gemeinsam überstanden wird. Man schmiedet als Familie post-pandemische Pläne. Prof. Sippl spricht auch die Bedeutung der Religion, im Falle Österreichs des christlichen Glaubens an, der auf den Wert der Familie fokussiert, Freundschaft noch einschätzt und Menschen solidarisch miteinander vernetzt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Arbeit. Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, fördert eine depressive Haltung, steigert die Angst und führt zu vermehrten Schlafstörungen. Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in Österreich seit Februar 2020 verdoppelt. Es bedarf einer dringenden Motivation, etwas für die Gemeinschaft tun zu wollen. Wichtig ist es an dieser Stelle, nicht außer Acht zu lassen, welche Aufgabe die Psychotherapie in diesem Zusammenhang hat. Zahlreiche Menschen sind psychisch belastet, ohne aber wirklich krank zu sein. Sie reagieren ganz normal auf die „nicht normale“ Situation in ihrer Umwelt, die durch die Pandemie und die Gegenmaßnahmen bedingt ist. Somit wird sich ein Teil der Symptomatik zurückentwickeln, sobald die Pandemie zu Ende ist. Sobald die Ursachen behoben sind, wird ein großer Teil der psychischen Belastung auch nicht mehr da sein. Aber man darf nicht unterschätzen, dass nach der Pandemie noch viel Arbeit vor uns liegen wird. Vielleicht sollten wir aus dem Schmerz, den wir erleben, die Kraft, die Motivation und die Energie schöpfen, um uns neu aufzustellen und zu organisieren. Ein biographischer Rückblick tut auch gut. Wir können auf schwere Dinge zurücksehen, die wir schon mal gemeistert haben. Wir können alte Strategien der Bewältigung von Krisen neu aktivieren. Die Gesellschaft braucht weniger Egoismen und mehr gemeinsames Handeln, um diesen wunderbaren Planeten Erde auch schöner zu gestalten und zu bewahren. |