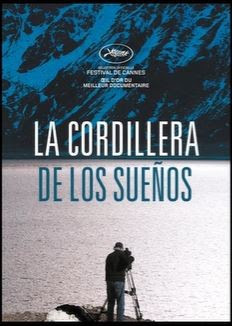

La Cordillère des Songes, film de Patricio Guzmán Sortir du labyrinthe néolibéral pour retrouver les “grandes alamedasˮ du peuple

|

| Rosa Llorens 05/11/2019 |

Après des décennies de silence médiatique (l’ordre est rétabli, circulez, y’a rien à voir), le Chili fait de nouveau parler de lui : 17 ans de dictature et 30 ans de néolibéralisme n’ont pas anéanti la capacité de lutte du peuple chilien, qui est de nouveau dans la rue.

Ainsi, le film de Patricio Guzmán arrive au moment opportun, non seulement pour joindre sa voix à celles des révoltés, mais aussi pour montrer comment la génération actuelle a pu recueillir le témoin de la génération sacrifiée de 1970.

La Cordillère des Songes est le troisième volet d’une trilogie inaugurée par la Nostalgie de la lumière, centrée sur le Désert d’Atacama au Nord, et poursuivie avec Le bouton de nacre, centré sur l’Océan et les glaciers de la Patagonie au Sud ; Guzmán complète son parcours chilien par une sorte de trait d’union entre les deux, l’omniprésente Cordillère des Andes. En effet, cette trilogie n’est pas seulement une œuvre engagée, c’est tout autant une œuvre poétique : Guzmán développe un cinéma très éloigné du « bruit et la fureur », et de la naïveté des J’accuse : chaque film s’ouvre sur des images d’une nature grandiose, avant de « zoomer » sur le territoire des hommes. Ainsi l’Histoire des hommes est-elle intégrée dans une histoire cosmique, et entretient avec elle un dialogue constant : les rainures et fissures des roches en gros plan deviennent une carte des rues du Santiago exproprié par la dictature et devenu, pour le cinéaste, et toute la population, un labyrinthe angoissant.

C’est seulement après nous avoir imprégnés de la présence majestueuse et immémoriale des Andes que Guzmán passe à l’histoire de la dictature en laissant la parole à divers artistes (peintre, sculpteurs, romancier, cinéaste) qui eux aussi nous permettent d’avoir une vision distanciée des événements. Les plus jeunes se souviennent essentiellement de la peur : peur du fracas des avions de guerre volant à basse altitude, ou des tanks sur le pavé de Santiago, ou lors des réveils nocturnes, lorsque les soldats faisaient irruption dans les maisons et les mettaient à sac sous prétexte de fouille ; peur encore devant la désorientation des adultes, incapables de rendre compte d’une violence s’apparentant à une catastrophe tellurique.

Mais ensuite vient la réflexion : cette violence, loin d’être irrationnelle, faisait partie d’un plan, elle était nécessaire, avec ses camps de concentration (voir La Nostalgie de la lumière), ses 20 000 morts, ses centaines de milliers de torturés et ses « disparus »(voir Le bouton de nacre), et l’instauration d’un régime policier fasciste, pour imposer au peuple chilien et à ses traditions d’organisation politique et sociale les lois « naturelles » du « libre » marché, telles qu’elles ont été théorisées par Milton Friedman et ses Chicago Boys. Elle était nécessaire pour brader au profit des intérêts étrangers les ressources naturelles du pays (le cuivre, que des « trains fantômes » convoient jusqu’aux ports), qu’Allende avait nationalisées, et pour qu’une grande bourgeoisie compradore privatise le pays et ses plus beaux sites naturels, plages, montagne, lacs, pour y construire ses villas.

Et ce système économique de concentration des richesses et d’extorsion des pauvres (dont l’augmentation des tarifs des services publics est un des signes les plus clairs) n’a pas changé depuis le référendum de 1988 et ce qu’on peut appeler la « transition démocratique », par référence à l’Espagne, où elle a été aussi respectueuse du pouvoir et des intérêts fascistes qu’au Chili. Les manifestations filmées pendant les années 90 et suivantes par Pablo Salas, cinéaste resté au Chili, témoignent de la violence de la police « démocratique ». Celui-ci remarque avec amertume qu’aujourd’hui les droits de l’homme font moins recette et que les protestations concernent des problèmes concrets, comme les retraites : depuis le tournage du film, les événements ont montré que cette évolution pouvait être positive, puisque c’est le prix du ticket de métro qui a relancé la mobilisation.

Mais, au-delà de l’aspect économique, cette mobilisation repose sur un véritable malaise existentiel : ce que le néolibéralisme a volé, ce n’est pas seulement les ressources naturelles du pays, c’est le mode de vie communautaire des Chiliens, leur identité, leur joie : pour faire accepter les monstrueuses inégalités qu’il construit, le néolibéralisme doit transformer chaque peuple en une nébuleuse d’individus isolés, qui se côtoient sans tisser de rapports sociaux. Et cette dénaturation de toute une culture entraîne, même de façon inconsciente, une tristesse profonde, qui sert de socle aux protestations actuelles : les Chiliens ne veulent pas seulement retrouver la propriété de leurs mines de cuivre (aujourd’hui très majoritairement aux mains d’étrangers), ils veulent retrouver la joie, celle d’un peuple qui marche ensemble sur la même voie (les alamedas, les avenues du discours-testament d’Allende) vers un but commun librement choisi, qui peut s’appeler la Fraternité.

La Cordillère des songes, c’est aussi le Songe de la Cordillère : le prologue cosmique du film fait d’elle le témoin de l’Histoire des hommes, de ses horreurs, mais aussi la garante de leur aspiration à la Justice (punition des tortionnaires) et au bonheur pour le peuple. Elle apporte ainsi la catharsis que visait la tragédie grecque : elle permet au spectateur de quitter la salle plein de pitié et d’horreur, mais aussi consolé et plein d’espoir. « Les artistes sont les gardiens de la beauté de leur pays », dit un sculpteur interrogé par Guzmán, pas seulement de sa beauté physique (les Andes), mais aussi de sa beauté morale (la fraternité) : dans ce sens, Patricio Guzmán est un des plus grands artistes vivants.