Audrey Tang, programmeuse géniale, hacke la politique à Taïwan

25 Août 2016

A 12 ans, Audrey Tang quittait l’école pour coder ; à 15 ans, elle créait sa start-up. Aujourd’hui, cette retraitée de 35 ans, qui se dit « anarchiste conservatrice », crée des outils pour réinventer la démocratie. Rencontre.

Elle a la voix douce, le visage ovale et des cheveux noirs ramassés sur la nuque. Quand elle entre dans l’espace de « coworking » où nous avons rendez-vous, elle ôte ses sandales et s’installe en tailleur sur une chaise.

Programmeuse surdouée et autodidacte (elle quitte l’école à 12 ans), entrepreneure précoce (première start-up avant 15 ans) elle a grandi avec un pied dans le monde de la Silicon Valley et l’autre dans celui de l’Internet libre.

Née homme, elle a changé de sexe et de nom en 2005. « Retraitée » depuis deux ans, elle se consacre aujourd’hui, à 35 ans, à l’action politique et s’emploie à créer des outils pour changer le social.

Rencontre avec une « hackeuse civique », comme elle se décrit elle-même.

« Je dessinais un ordinateur sur du papier »

Audrey Tang est tombée dans la programmation comme d’autres dans la lecture ou le dessin : avec passion et émerveillement – à 8 ans.

« J’adorais déjà les maths, et un jour, je suis tombée sur des livres de programmation qui traînaient chez moi. J’ai tout de suite été accrochée par le côté logique et mathématique. Mais je n’avais pas d’ordinateur et j’en ai donc dessiné sur des feuilles de papier. J’appuyais sur les touches et j’écrivais ce que l’ordinateur aurait produit.

Donc j’ai appris la programmation sans machine. C’est très formateur : la programmation a été pour moi tout de suite une façon de penser. »

Très vite, ses parents lui achètent un vrai ordinateur. Quelques mois plus tard, elle écrit son premier programme : un jeu éducatif pour son petit frère.

Audrey Tang ne grandit pas à Taïwan. Son père est doctorant en Allemagne. Il étudie les mouvements étudiants de Tiananmen, où il s’est trouvé par hasard en 1989 et qui l’ont beaucoup marqué :

« J’ai grandi parmi des activistes qui débattaient beaucoup, notamment du processus démocratique. »

La petite Audrey voit du pays : la famille déménage presque tous les ans, au gré des déplacements de son père.

Une (très) jeune entrepreneure autodidacte

En 1993, ils rentrent à Taïwan. Audrey a 12 ans, c’est le moment pour elle d’entrer au collège. A la même époque, en Suisse, Tim Berners-Lee et son équipe inventent le World Wide Web. La jeune programmeuse a déjà traîné sur Internet, mais l’arrivée du Web lui ouvre soudain des horizons immenses. Et elle voit mal comment elle pourrait les explorer à l’école :

« Avec le Web, il était soudain évident que j’allais pouvoir apprendre tout ce que je voulais directement des chercheurs eux-mêmes. A l’école, il allait falloir dix ans pour que ce soit enseigné ! Les chercheurs que je contactais étaient très enthousiastes.

Et donc, en concertation avec le directeur du collège et ma famille, j’ai quitté l’école. »

Elle dit ça sans afféterie, comme si c’était la chose la plus simple du monde. Elle n’y retournera jamais.

Ensuite, tout va très vite. Elle crée une start-up avec quelques amis, un moteur de recherche pour les textes en mandarin. Ça marche très bien très rapidement, et Intel investit dans la jeune entreprise :

« C’était l’époque des dotcoms. L’industrie du logiciel n’était pas très développée à Taïwan et on a reçu beaucoup d’attention. »

« Je voulais donner au Web en retour »

Le Web des années 90 est un moment d’effervescence : tout est à construire, les gouvernements sont encore peu présents et tous les rêves d’autogestion sont permis. Audrey Tang est très active dans plusieurs communautés du Web :

« J’ai beaucoup appris du Web et je voulais donner en retour. »

Elle s’investit dans les communautés de développeurs de code open source :

« Toute notre start-up était codée en Perl [un langage de programmation, ndlr] et il y avait beaucoup de collaboration et d’entraide entre les programmeurs. Et on se demandait déjà comment on pourrait faire pour transférer ce genre de comportement dans la cité. »

Elle traduit en mandarin plusieurs livres de programmation et s’investit dans Wikipédia, Freenet…

Dans le mouvement open source, elle découvre « un espace sûr où nous pouvons apprendre les uns des autres, plutôt que d’imposer nos désirs ou volontés aux autres. Les résultats ne sont pas parfaits. Mais c’est pas grave parce que c’est un processus itératif, où l’on reprend constamment les choses, on repasse dessus… »

Une politique du consensus et du code

A la même époque, elle découvre The Internet Engineering Task Force, un groupe d’ingénieurs et de programmeurs, informel mais très important dans la construction et le développement d’Internet.

Il n’y a pas d’adhésion formelle, on en devient membre en y participant, tout le monde est bénévole et les documents publiés par l’organisation sont longuement débattus en ligne, sous la forme de RFC, « Request for Comments ».

La devise du groupe est : « Nous croyons au consensus approximatif et au code qui fonctionne » (« We believe in rough consensus and running code »).

Audrey :

« C’est le premier système politique dont j’ai entendu parler : tout était très organique et interactif. »

En 1997, elle quitte sa start-up pour devenir consultante (elle a alors 17 ans). Et elle se plonge dans des ouvrages de philosophie, de sciences humaines, de littérature. Elle veut comprendre « les comportements complexes que nous observons dans l’espace que nous construisons en ligne ».

L’Internet de l’époque lui sert toujours de modèle pour penser la politique actuelle – autogestion, collaboration, confiance en l’intelligence collective, et le rôle des bons outils pour créer des espaces de parole et de consensus :

« Ce sont les valeurs qui m’ont nourrie pendant les vingt dernières années, et nourrissent mon approche de la technologie. »

A tel point qu’elle se dit « conservatrice », finalement, du point de vue de l’histoire du Web :

« Je suis une anarchiste conservatrice. Ça peut sembler contradictoire : l’anarchie est souvent associée à l’utopie, un monde rêvé situé dans le futur. Mais j’ai fait l’expérience de cette “utopie” depuis plus de vingt ans : c’est l’anarchie du Net que je veux conserver. »

G0v : open data

Après vingt ans « d’une vie normale d’entrepreneure de la Silicon Valley » (« J’ai créé une nouvelle start-up et je l’ai vendue, et encore une autre que j’ai encore vendue… »), elle décide de prendre sa retraite. Elle a 33 ans. Quand on écarquille un peu les yeux, elle explique :

« J’ai entièrement zappé l’éducation supérieure, j’ai bossé vingt ans et ensuite j’ai pris ma retraite. Vu comme ça, ce n’est pas si fou. »

Puis elle éclate de rire, comme un enfant ravi.

Aujourd’hui, elle est rentrée à Taïwan. Elle continue à faire du conseil pour certaines entreprises (dont Apple) et travaille surtout à distance. Le plus clair de son temps, elle le passe à des projets beaucoup plus politiques.

Ses premières actions d’ampleur commencent quand le gouvernement taïwanais met en ligne une vidéo à l’occasion d’une réforme économique complexe, en 2012. La vidéo montre des citoyens complètement dépassés par la loi (qui s’affiche au-dessus de leur tête)

Des citoyens dépassés par la complexité des lois

Audrey se souvient :

« Le message était en substance : “C’est trop compliqué pour vous, mais ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance.”

C’était vraiment insultant »

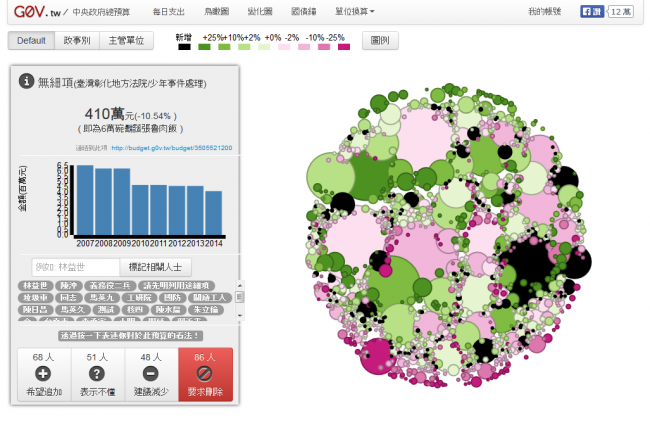

En réaction, un groupe de hackers décide de libérer les données budgétaires du gouvernement et de les mettre à disposition du public sur un site clair, lisible et joli. Audrey les rejoint deux mois plus tard. Ils se font bientôt appeler « g0v.tw ».

Le nom vient d’un détournement de l’extension des sites du gouvernement, « gov ». Pour trouver le site « open data » correspondant à n’importe quel site d’un ministère, il suffit de changer le « o » en « 0 » dans l’URL)

Comment motiver les gens paresseux ?

Pour créer les visualisations, il faut bien numériser énormément de données. « g0v » fait appel au « crowdsourcing », au participatif, mais ils doivent trouver une solution technique pour que les gens participent :

« Si on avait demandé aux gens de recopier toute une page de chiffres dans un tableau Excel, ça leur aurait pris peut-être quatre minutes.

Sur Internet, c’est déjà trop : les gens peuvent trouver des gratifications instantanées autrement, il leur suffit de “liker” ou de “partager” sur Facebook en quelques secondes.

Ça ne doit pas prendre plus d’une minute : c’est la limite sur Internet. »

Ils découpent donc l’énorme masse de données en toutes petites tâches, qui prennent quelques secondes à transcrire, comme des « captchas ». Pour motiver les gens, ils ajoutent des badges, des barres de mesure qui comptent le nombre de captchas réalisés…

« Ça prend cinq secondes et on a vraiment l’impression d’aider le pays ! C’est à la fois utile, simple, gratifiant et marrant. C’est la clé du crowdsourcing : dès qu’il y a une façon de mesurer les progrès du joueur, les gens peuvent rester des heures sans dormir pour finir le jeu ! »

Le projet attire environ 9 000 personnes en 24 heures. Aujourd’hui, il existe des versions « g0v » de tous les grands sites des ministères taïwanais : pour l’Education, le Travail, la Santé, etc. Tout le code est open source :

« Car nous voulons que le gouvernement fusionne avec le projet, si ça marche. Et d’ailleurs, il a été incorporé par la ville de Taipei, qui vient d’annoncer qu’elle rendrait publiques les données du budget dans un format compatible avec “g0v”. »

Exemple d’une page g0v concernant les actions des parlementaires

Hors ligne, g0v organise régulièrement des hackathons, pour qu’intellectuels, activistes et hackers se rencontrent. Ceux-ci sont aussi ouverts aux débutants et aux non-spécialistes :

« Les gens veulent apprendre les uns des autres. Ils se fichent pas mal de l’idéologie ou de la politique qu’il y a derrière, mais ils veulent vraiment apprendre les uns des autres. »

Le mouvement des Tournesols

L’actualité va bientôt donner à g0v l’occasion de s’investir plus directement dans la politique.

Au printemps 2014, des étudiants de Taipei descendent dans la rue pour protester contre la ratification par le Parlement d’un traité commercial avec la Chine, qui lui permettrait d’investir lourdement dans plusieurs secteurs. Le vote s’est fait sans débat et les étudiants dénoncent à la fois le déni de démocratie et le risque d’ingérence chinoise.

Le 18 mars, les étudiants occupent le Parlement. Très vite, des images de la mobilisation déferlent sur les réseaux sociaux. Les occupants prennent le tournesol, symbole d’espoir, comme emblème.

Audrey Tang est tout de suite investie dans le mouvement – mais pas au Parlement :

« Je ne suis restée au Parlement que quelques heures, le temps d’installer quelques câbles et de tweeter. Mais dans le Parlement, il y avait cinq caméras qui filmaient en permanence et retransmettaient les images. C’était le “Truman Show” ! Tout ce qui s’y passait était une pure performance, rituelle et très consciente d’elle-même.

Les vrais débats, la vraie action, ça se passait dans les rues autour du Parlement. »

Dans ce mouvement, Tang ne voit pas son rôle comme celui d’une révoltée. Ce qui l’intéresse n’est pas d’aller occuper le Parlement ni de prendre elle-même position – mais de créer des outils pour favoriser cette grande libération de la parole qui est en train de se faire.

« La plupart des technologies que nous avons déployées à Taïwan étaient neutres : elles avaient pour but d’inciter les gens à se parler, c’est tout. Nous avions un très fort code de neutralité. »

Elle crée avec un groupe de hackers un site où ces discussions sont transmises en direct, enregistrées et archivées (les retranscriptions sont également crowdsourcées). Elle affirme que ces outils ont permis l’apparition progressive d’un consensus :

« Chaque jour, les gens voyaient sur le site comment, dans les rues qui entouraient le Parlement, des gens très différents pouvaient cohabiter. Des indépendantistes, des gauchistes, des écologistes… Ils délibéraient et disséminaient leurs idées.

On a vu émerger un consensus de plus en plus fort. Et cette convergence s’est traduite dans les élections de cet automne. »

Un mouvement sous les caméras

Le mouvement est largement filmé. Tang et son équipe ont installé un écran sur la façade du Parlement, qui retransmet les débats qui s’y déroulent. Il y a des caméras partout, ce à quoi Tang impute le calme général du mouvement :

« Police et manifestants se comportent raisonnablement. Ils savent que 60 000 personnes regardent. Il y a des slogans, des chansons, mais ça ne déborde pas. »

Le 25 mars, 500 000 personnes descendent dans la rue, un tournesol à la main. Tous les 500 mètres, des écrans retransmettent la manifestation en direct :

« C’était une démonstration de pouvoir – mais de pouvoir citoyen. »

Le gouvernement annonce que le traité ne sera pas signé. Immédiatement, les manifestants se mettent à nettoyer les rues.

D’ex-Google à la tête du gouvernement

Tang explique :

« Le paysage politique a changé après ça. Les gens ont commencé à demander que les décisions politiques soient le fruit d’une démocratie délibérative, et pas seulement des représentants élus. »

Aux élections suivantes, à l’automne, de nouvelles têtes politiques émergent. La capitale, Taipei, élit comme maire un docteur qui a fait campagne comme indépendant. Le Premier Ministre de Taïwan est remplacé par un ancien ingénieur. Son vice-Premier ministre est lui aussi un ingénieur, qui a travaillé chez Google plusieurs années. Dans le cabinet, on compte une ministre qui a dirigé le département juridique d’IBM Asie.

« Cette nouvelle génération politique parle le langage des “Occupiers”. Ils nous ont dit : “Vous avez dit que vous pouviez faire mieux que les législateurs. Prouvez-le maintenant.” Et c’est ce qu’on fait depuis. »

Depuis le début de l’année, dans le sillage des occupations et dans un contexte où d’autres activistes travaillent à maintenir l’espoir de la révolution, Tang s’évertue à créer des façons de faire entendre et compter la parole des citoyens dans l’espace politique.

Ainsi, inspirée d’une initiative américaine de l’université de Cornell, une plateforme de « e-rulemaking », de démocratie participative, permet aux individus concernés par certains projets d’en débattre pour suggérer des projets de lois :

« Nous l’utilisons uniquement pour des sujets où les utilisateurs d’Internet sont les premiers concernés. »

Dans ces débats (filmés, retransmis, retranscrits…), Tang est modératrice (« Comme je suis retraitée, je suis neutre : je n’ai pas d’intérêts en jeu ») et assure la fluidité du débat.

Pour favoriser le débat sur d’autres sujets complexes liés au numérique (Uber, AirBnb, Bitcoin), elle a aussi conçu une plateforme de débat :

« C’est une plateforme pour explorer des questions et trouver des solutions, pas dire “oui” ou “non” à des propositions déjà faites. »

L’idée de la plateforme est de permettre le débat constructif. Toutes les décisions de design de la plateforme visent à faciliter l’inclusion dans la discussion – d’où le fait, par exemple, de rendre tous les débats facilement accessibles et contextualisés :

« La centralisation du pouvoir ne vient pas de sa concentration en un seul lieu, mais du fait que les derniers arrivés connaissent moins le contexte que ceux qui font les lois. Nous essayons de combler ce processus : en deux heures, n’importe qui d’intéressé peut connaître tout le contexte de la discussion. »

« Faire parler les gens de façon authentique »

Est-ce qu’elle aimerait s’investir dans la politique traditionnelle ?

« Pas du tout ! On travaille à des alternatives. On n’a pas besoin d’être parfaits – il faut juste qu’on soit meilleurs que ce qui existe déjà »

Plateforme après plateforme, site après site, elle travaille à l’avènement d’une démocratie plus inclusive, ouverte, plus représentative et plus juste.

Et cette position a finalement des conséquences très intimes. L’idée :

« Faire parler les gens de façon authentique, leur permettre d’exprimer leurs émotions sans craindre les répercussions.

Toute censure, y compris l’autocensure, est un dysfonctionnement. Refuser toute censure est une position intrinsèquement politique et radicale. »

Elle applique cette position dans sa vie. Car Audrey est née Autrijus, un garçon. Depuis quelques années, elle transitionne d’homme à femme :

« Je suis post-genre. Je ne veux pas prendre parti dans la guerre des sexes. Ce n’est pas que je pense que ce n’est pas important : mais je pense que par la guerre, on ne résoudra rien. »

Audrey Tang, à bien des égards, semble incarner un visage du futur possible : apaisé et humain, avec des outils qui n’isolent pas mais qui rapprochent, ne favorisent pas le consumérisme mais la politique, ne visent pas la polémique mais le dialogue réel et l’entraide.

Il y a cinquante ans, elle aurait peut-être été hippie. Aujourd’hui, elle est hackeuse.

Et elle rassure sur le monde à venir.