Vor oder hinter den Kameras: iranische Frauen setzen sich auf der Leinwand durch

| von Tlaxcala, 21.04.2016. |

|

||

| Rim Ben Fraj ريم بن فرج | ||

| Übersetzt von Milena Rampoldi میلنا رامپلدی | ||

| Herausgegeben von Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي | ||

|

Vom 7. bis 9. April 2016 fand in verschiedenen Kinos Tunesiens die vierte Ausgabe der Tage des iranischen Films statt, eine Tradition, die sich in den letzten Jahren Schritt für Schritt etablierte. Auf dem Programm fanden sich viele neue und ältere Spiel- und Dokumentarfilme und nicht zuletzt der bekannte, in Cannes ausgezeichnete Film Nahid. Die weibliche Stimme und der weibliche Blick bestimmen immer mehr den iranischen Film. Dieser spiegelt eine Gesellschaft im stetigen Wandel wieder, wo die Frauen an den Universitäten und in zahlreichen Branchen wie Erziehung, Medizin oder Justiz in der Überzahl sind. Eine soziale Wirklichkeit, die mit dem geltenden islamischen Gesetz der Scharia in Konflikt tritt, die tagtäglich beweist, ein zu enger Käfig zu sein. Und noch einmal bietet uns das Kino einen Vorgeschmack der zukünftigen Revolutionen, die Ungeahntes bringen werden.

Nahid, ein roter Fleck inmitten eines grauen Ozeans

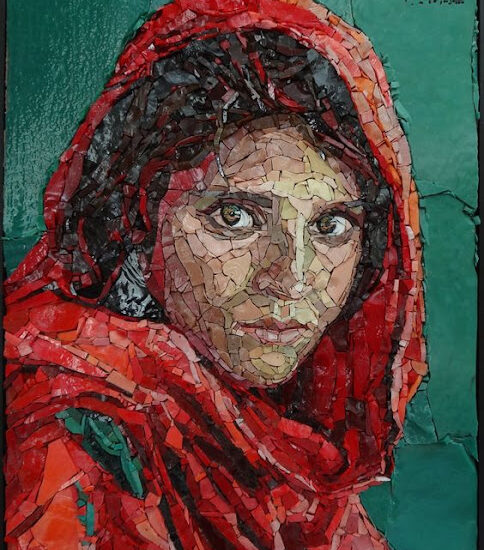

Die Regisseurin Ida Panahandeh (links) mit der Schauspielerin Sareh Bayat

Die Regisseurin, Ida Panahandeh, ist 36. Ihre frühe Kindheit war von den TV-Bildern des Iran-Irakkrieges belastet. Ihr Vater stirbt 1988. Die Mutter bleibt mit 32 mit zwei Kindern und einer reichhaltigen Bibliothek alleine zurück. Ida verschlingt die Bücher von Balzac, Tolstoi und Zola. Ihre Mutter heiratet nicht wieder. Ida hat sich immer nach dem Grund gefragt und wie sie es geschafft hat, sich so für ihre Kinder aufzuopfern. Das Drehbuch, das Ida mit Arsalan Amiri, von dem sie sagt, dass er nicht nur ihr Mann und Ko-Drehbuchautor, sondern auch ihr bester Freund ist, geschrieben hat, inspiriert sich sehr stark an den eigenen Müttern.

Von links nach rechts: der Schauspieler Navid Mohammadzadeh, die Schauspielerin Sareh Bayat, der Schauspieler Pejman Bazeghi und die Regisseurin Ida Panahandeh anlässlich des 68. Festivals in Cannes, am 17. Mai 2015. Foto: Andreas Rentz/Getty Images Europe

Nahid wurde für den Bereich Un certain regard 2005 in Cannes ausgewählt und wurde als „lobenswertes“ Zeugnis –ein herablassendes und unerträgliches Adjektiv – der Hölle, in der die armen iranischen Frauen leben, bezeichnet. Ida antwortet, dass der Iran die Frauen nicht mehr unterdrückt als andere Länder. Denn Frauen werden überall unterdrückt. Sie fügt hinzu, dass es im Iran für eine Frau einfacher ist, einen Film zu drehen, da das Regime Interesse daran hat, durch weibliche Filmproduktionen im Ausland ein gutes Bild des Landes zu vermitteln. Ida weist darauf hin, dass ihr Film vor allem ein Film über das Dilemma einer Frau zwischenwomanhood (Weiblichkeit) und motherhood (Mutterschaft) ist. Sie ist sehr enttäuscht von den westlichen Reaktionen auf ihren Film, die auf die „Situation der Frauen im Iran“ fokussieren und die technischen und ästhetischen Qualitäten des Films ignorieren: der Bildregisseur Morteza Gheidi, für den dieser der erste Langfilm war, wurde auch beim Internationalen Festival der Brüder Manaki in Mazedonien ausgezeichnet. Es handelt sich um einen mehr als verdienten „Kamera 300“-Preis, da alle Szenen des Films von einer rührenden Schönheit sind, vor allem die Szenen am Strand mit dem bewegten Meer im Hintergrund und die des Flusses, der die Stadt durchquert.

Als wir das Kino verließen, waren wir nur fünf ZuschauerInnen, und am Eingang des Einkaufszentrums Zéphyr konnten wir feststellen, dass bei uns, wie auch im Iran, eine ganze Gesellschaft versucht, den explosiven Widerspruch zwischen einer äußerlichen, technologischen Modernität und einer konservativen Ewiggestrigkeit zu leben. In dieser schizophrenen Gesellschaft leben wir, mit oder ohne Kopftuch, alle ein Doppelleben, genauso wie Nahid.  Die Scheidung: ein echter Marathon für die iranischen Frauen

Eine Zeile Wirklichkeit (یک سطر واقعیت,) von Ali Vazirian, ein Film, der 2012 ins Kino kam, thematisiert eine andere Art von Kampf, den von Kasra und Forough, einem gleichberechtigten Journalistenpaar aus Teheran, das gerade versucht, eine Literaturzeitschrift zu retten, die wegen der verschärften Einschränkungen des Regimes, das bekannte Methoden anwendet, um die Kontrolle über die Medien nicht zu verlieren, dem Untergang geweiht ist. Der Film ist vom Anfang bis zum Ende in einer Spannung aus Scherenschnitten, Mahnungen von Gerichtsvollziehern, Drohungen nach dem Motto big brother is watching you und komischen Versprechungen. Kurzum: es ist schwer, in der Krise über Wasser zu bleiben. Am Ende strandet das Paar in Istanbul, wo es dann, nachdem es den Kontakt mit dem Iran abgebrochen hat, merkt, dass die Versprechen einer finanziellen Unterstützung seitens „Menschen guter Absicht“ aus Stockholm, die „iranische Blogger und Journalisten unterstützen wollten“, nur ein Betrug war. Am Ende stellt sich heraus, dass Forough, die realitätsbezogenere Person des Paares, Recht hatte, als sie diesem komischen Unterstützungsangebot, das aus dem schwedischen Himmel gefallen war, nicht traute.

Hossein Yari (Kasra) und Mehraveh Sharifinia (Forough)

Wir haben die Botschaft des Films so verstanden: natürlich ist der Kampf für die Ausdrucksfreiheit heute in unseren Ländern schwierig. Man könnte in Versuchung gelangen, alles hinzuschmeißen und das eigene Glück in Kanada oder Schweden zu versuchen: aber vertraut nicht allen wohlmeinenden Freunden aus dem Norden, die nur „Ihr Bestes“ wollen. |

ausgestrahlt, wo er leider nicht die ausreichende Anerkennung von Seiten des Publikums erhielt. Dieser Film hat hingegen einem tunesischen, vor allem weiblichen Publikum, viel zu sagen.

ausgestrahlt, wo er leider nicht die ausreichende Anerkennung von Seiten des Publikums erhielt. Dieser Film hat hingegen einem tunesischen, vor allem weiblichen Publikum, viel zu sagen.