Devant ou derrière la caméra, les femmes iraniennes crèvent l’écran

| by Tlaxcala, 15.04.2016. |

|

||

| Rim Ben Fraj ريم بن فرج | ||

|

Les journées du cinéma iranien, une coutume qui s’installe peu à peu ces dernières années, ont connu leur quatrième édition du 7 au 9 avril 2016 dans plusieurs salles tunisiennes. Au programme, des longs métrages récents, des documentaires et, cerise sur le gâteau, le remarquable Nahid, primé à Cannes. La voix et le regard des femmes sont de plus en plus présents dans ce cinéma, à l’image d’une société en pleine mutation, où les femmes sont majoritaires à l’université et dans de nombreux secteurs comme l’enseignement, la médecine ou la justice. Une réalité sociale qui se heurte aux barreaux de la Charia en vigueur, qui s’avère chaque jour être une cage trop étroite. Et c’est encore une fois le cinéma qui donne un avant-goût des révolutions à venir, qui ne ressembleront à rien de connu.

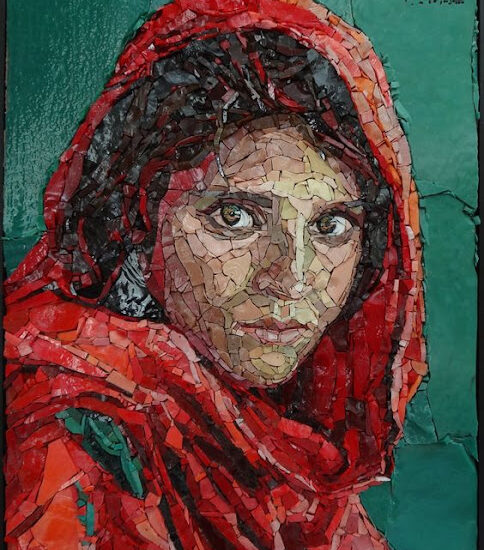

Nahid, une tache rouge dans un océan de gris

Nahid, le premier long métrage de l’Iranienne Ida Panahandeh, était projeté à La Marsa, où il n’a

La réalisatrice Ida Panahandeh (g.) et l’actrice Sareh Bayat

Ida Panahandeh, la réalisatrice, a 36 ans. Sa prime enfance a été rythmée par les images télévisées de la guerre Iran-Irak. Son père est mort en 1988, laissant sa mère de 32 ans seule avec les deux enfants et une bibliothèque bien fournie. Ida en a dévoré les livres, Balzac, Tolstoi, Zola. Sa mère ne s’est jamais remariée et Ida s’est toujours demandée pourquoi et comment elle avait pu se sacrifier pour ses enfants. Le scénario du film, co-écrit avec Arsalan Amiri, dont elle dit qu’il n’est pas seulement son mari et co-scénariste, mais aussi son meilleur ami, s’est beaucoup inspiré de leurs mères respectives.

De gauche à droite l’acteur Navid Mohammadzadeh, l’actrice Sareh Bayat, l’acteur Pejman Bazeghi et la réalisatrice Ida Panahandeh au 68ème Festival de Cannes, le 17 mai 2015.Photo Andreas Rentz/Getty Images Europe

Sélectionné pour Un certain regard à Cannes en 2015, Nahid a été accueilli comme un témoignage “louable” – un adjectif condescendant et donc insupportable – sur l’enfer que vivent les pauvres femmes iraniennes. Ce à quoi Ida répond que l’Iran n’est pas plus répressif que d’autres pays pour les femmes, que celles-ci sont opprimées partout, ajoutant qu’il est plus facile pour une femme de réaliser un film en Iran, ne serait-ce que parce que le régime tient à ce que des films de femmes donnent une bonne image du pays à l’étranger. Et elle précise que son film est avant tout un film sur le dilemme d’une femme entre sa womanhood (sa féminité), et sa motherhood (sa maternité). Elle a été très déçue par les réactions occidentales à son film, qui se sont focalisées sur “la-situation-des-femmes-en-Iran” et ont ignoré les qualités techniques et esthétiques du film : le directeur de la photo, Morteza Gheidi, dont c’était le premier long métrage, a ainsi été primé au Festival international des Frères Manaki, en République de Macédoine. Une “Caméra 300” (nom du prix) bien méritée car tous les plans du film sont d’une beauté émouvante, en particulier les scènes de plage sur fond de mer démontée et celles de la rivière traversant la ville.

Le divorce : une course de marathon pour les femmes iraniennes

Et pour avoir une idée de cette bagarre il faut voir le documentaire “Divorce à l’iranienne”, réalisé en 1998 par Kim Longinotto et Ziba Mir-Hosseini et qui n’a rien perdu de son actualité. Les deux réalisatrices ont filmé le quotidien d’un tribunal familial de Téhéran présidé par un juge-mollah souriant, devant lequel défilent des femmes exigeant le divorce de leurs pitoyables époux.

Promesses du nord : mythe et réalité

Dans Une ligne de réalité (یک سطر واقعیت,) d’Ali Vazirian, sorti en salles en 2012, on est face à une autre forme de lutte, celle de Kasra et Forough, un couple égalitaire de journalistes de Téhéran qui essaye de sauver un magazine littéraire menacé de disparition suite à un raidissement du régime, qui a peur de perdre le contrôle des médias et utilise des méthodes indirectes que nous reconnaissons. Du début jusqu’à la fin on vit un suspense fait de coups de ciseaux, de sommations d’huissiers, de menaces- big brother is watching you-, et de promesses bizarres, bref on (sur)nage dans la crise. Le couple finit par échouer à Istanbul après avoir coupé les ponts avec l’Iran, pour découvrir que la promesse d’aide financière de “gens bien intentionnés” à Stockholm, qui “souhaitent soutenir des blogueurs et des journalistes en Iran”, n’était qu’une arnaque. Et que Forough, celle dans le couple qui a le plus les pieds sur terre, avait raison de se méfier de cette proposition bizarre d’aide tombée du ciel suédois.

Hossein Yari (Kasra) et Mehraveh Sharifinia (Forough)

Le message du film, tel que nous l’avons compris, est le suivant : oui, bien sûr, le combat pour la liberté d’expression ici et maintenant est difficile et on peut être tenté de tout laisser tomber pour aller tenter sa chance au Canada, ou en Suède; mais méfiez-vous de tous les amis bien intentionnés du Nord qui vous veulent du “bien”.

Une version modifiée de cet article a été publiée sur le site Nawaat

|

malheureusement pas eu les honneurs du public. Pourtant, ce film a tout pour parler à un public tunisien, notamment féminin.

malheureusement pas eu les honneurs du public. Pourtant, ce film a tout pour parler à un public tunisien, notamment féminin.